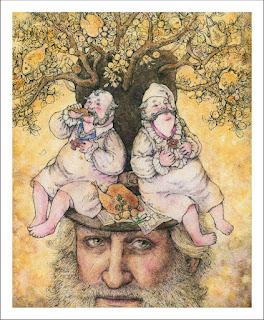

कहानी - क़िस्सा यह कि एक देहाती ने दो अफ़सरों का कैसे पेट भरा / मिख़ाईल सल्तिकोव-श्चेद्रीन Story - How a Muzhik Fed Two Officials / Mikhail Saltykov-Shchedrin

कहानी - क़िस्सा यह कि एक देहाती ने दो अफ़सरों का कैसे पेट भरा

For English version please scroll down

मिख़ाईल सल्तिकोव-श्चेद्रीन (अनुवाद - मदनलाल ‘मधु’)

कहते हैं कि कभी किसी ज़माने में दो अफ़सर थे। दोनों ही थे बड़े तरंगी और मनमौजी। जाने एक बार उन्हें क्या तरंग आयी, क्या धुन समायी कि दोनों एक ऐसे द्वीप में जा पहुँचे जहाँ आदमी का नामो-निशान भी नहीं था।

दोनों अफ़सरों ने उम्र-भर किसी दफ़्तर में नौकरी की थी। वे वहीं जन्मे,

वहीं

उनका पालन-पोषण हुआ और उसी दफ़्तरी घेरे में बन्द रहे। परिणाम यह कि कूपमण्डूक हो

गये, न कुछ जानें न समझें। सिर्फ़ इन शब्दों तक ही दौड़ थी उनकी -

"अपनी वफ़ादारी का यक़ीन दिलाता हूँ।"

कुछ वक़्त गुज़रा, उस दफ़्तर की ज़रूरत न रही, उसे

बन्द कर दिया गया। इन दोनों अफ़सरों की वहाँ से छुट्टी हो गयी। जब करने-धरने को कुछ

न रहा, तो दोनों पीटर्सबर्ग की पोद्याचेस्काया सड़क पर आ बसे। दोनों ने

अलग-अलग मकानों में डेरा जमाया, दोनों ने अलग-अलग बावर्चिन रखी और

दोनों अपनी पेंशन पाने लगे। एक दिन अचानक हुआ क्या कि दोनों एक ऐसे द्वीप में जा

पहुँचे, जहाँ न आदमी था, न आदमज़ाद। आँख खुली तो क्या देखते हैं

कि दोनों एक ही रज़ाई ओढ़े पड़े हैं। ज़ाहिर है कि शुरू में तो दोनों एक-दूसरे का मुँह

ताकते रहे, कुछ न समझ पाये कि क़िस्सा क्या है। फिर ऐसे बतियाने लगे मानो कुछ

हुआ ही न हो।

"महानुभाव, अभी-अभी एक अजीब-सा सपना देखा है, मैंने,"

एक

अफ़सर ने कहा। "देखता क्या हूँ कि एक ऐसे द्वीप में जा पहुँचा हूँ, जहाँ

आदमी का नाम है, न निशान"

इतना कहकर वह एकदम उछल पड़ा। दूसरा अफ़सर भी उछला।

"हाय राम। यह क्या माज़रा है! कहाँ हैं हम?" दोनों

अफ़सर एकसाथ ही चिल्ला उठे। बिल्कुल परायी-परायी-सी थी उनकी आवाज़।

यह जानने के लिए कि सपना है या सत्य, वे लगे एक-दूसरे

को छूने। मगर वे जितना अपने को यह समझाने की कोशिश करते कि वह सपने से अधिक कुछ

नहीं था, उतना ही उन्हें अफ़सोस के साथ यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ता कि वह

ठोस हक़ीक़त है।

उनके सामने एक तरफ़ तो समुद्र और दूसरी तरफ़ ज़मीन का छोटा-सा टुकड़ा था।

ज़मीन के इस टुकड़े के आगे भी जहाँ तक नज़र जाती थी, सागर ही लहराता

हुआ दिखायी दे रहा था। दफ़्तर बन्द होने के बाद दोनों अफ़सरों के रोने का यह पहला

मौक़ा था।

दोनों अफ़सरों ने ध्यान से एक-दूसरे को देखा। क्या देखते हैं कि वे

सोने के समय की पोशाक पहने हैं और दोनों के गले में चमचमा रहे हैं सरकारी तमग़े।

"अब अगर गरम-गरम कॉफ़ी आ जाये, तो कैसा मज़ा रहे!" एक अफ़सर कह ही

उठा। मगर तभी उसे याद हो आया कि उसके साथ कैसा भद्दा मज़ाक़ हुआ है, जो

न कभी किसी ने देखा होगा, न सुना होगा। वह दूसरी बार रो पड़ा।

"मगर अब हम करेंगे तो क्या?" आँसू बहाते हुए

वह कहता गया। "क्या झटपट रिपोर्ट लिखकर तैयार की जाये? पर क्या लाभ

होगा उससे?"

"देखिये मैं बताऊँ, महानुभाव," दूसरे अफ़सर ने

जवाब दिया, "आप जायें पूरब को मैं जाऊँगा पश्चिम को। शाम को फिर इसी जगह मिलेंगे।

हो सकता है कि कोई सूरत निकल आये!"

चुनाँचे पूरब और पश्चिम की ढूँढ़-तलाश शुरू हुई। उन्हें याद आया कि

कैसे एक बार एक बड़े अफ़सर ने समझाया था - "अगर पूरब का पता लगाना चाहते हो,

तो

उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हो जाओ। तुम्हारे दायें हाथ को होगा पूरब।" अब

उत्तर की खोज शुरू हुई, इधर घूमे और उधर मुड़े, सभी दिशाओं में घूम-घूमकर हार गये। मगर

चूँकि सारी उम्र तो गुज़री थी दफ़्तर के घेरे में बन्द रहकर, इसलिए न पूरब

मिला, न उत्तर।

"देखिये महानुभाव, ऐसा करते हैं कि आप जायेंगे दायें को

और मैं जाऊँगा बायें को। यह ज़्यादा ठीक रहेगा।" एक अफ़सर ने दूसरे से कहा। यह

सुझाव देने वाला अफ़सर दफ़्तर में काम करने के अलावा फ़ौजियों के बच्चों के स्कूल में

कुछ अर्से तक सुलेख का अध्यापक भी रहा था। इसकी बदौलत वह कुछ अधिक समझदार था।

तय किया और दोनों चल दिये। दायें हाथ को जाने वाले अफ़सर ने देखा कि

पेड़ हवा में झूल रहे हैं, फलों से टहनियाँ लदी हैं। अफ़सर का मन

हुआ कि फल खाये, बेशक एक सेब ही। मगर वे इतने ऊँचे थे कि उन तक पहुँच पाना बहुत कठिन

था। फिर भी उसने चढ़ने की कोशिश की, मगर कुछ हाथ न लगा। क़मीज़ तार-तार होकर

रह गयी। अफ़सर एक सोते के निकट पहुँचा। देखा कि वहाँ बड़ी प्यारी-प्यारी मछलियाँ हैं,

वैसी

जैसी कि फोन्तान्का सड़क के तालाब में। इधर-उधर छपछपा रही थीं वे अठखेलियाँ करती

हुई।

"काश कि पोद्याचेस्काया सड़क वाले मेरे घर में ऐसी मछलियाँ होतीं?"

अफ़सर

ने सोचा और उसके मुँह में पानी भर आया।

अफ़सर पहुँचा जंगल में - वहाँ जंगली मुर्ग़े सीटियाँ बजा रहे थे,

तीतर-बटेर

कट-कट करते और ख़रगोश फुदकते फिर रहे थे।

"हे भगवान! जिधर देखो ख़ुराक! जहाँ देखो ख़ुराक!" अफ़सर ने कुछ ऐसे

महसूस किया कि उबकायी आयी कि आयी।

आख़िर करता तो क्या! मिलने के लिए तय की हुई जगह पर ख़ाली हाथ लौटना

पड़ा। वहाँ पहुँचा तो देखा कि दूसरा अफ़सर पहले से ही वहाँ विराजमान था।

"कहिये, महानुभाव, कुछ काम बना?"

"‘मोस्कोव्स्किये वेदोमोस्ती’ अख़बार की एक पुरानी कापी हाथ लगी है,

बस

और कुछ नहीं।"

दोनों अफ़सर फिर से सोने के लिए लेट गये। मगर पेट में तो चूहे कूद रहे

थे, नींद भला कैसे आती। कभी उन्हें यह ख़याल परेशान करता कि कौन उनकी जगह

पेंशन वसूलेगा, तो कभी दिन के वक़्त देखे हुए फल, मछलियाँ,

मुर्ग़े,

तीतर-बटेर

और ख़रगोश उनकी आँखों के सामने घूमने लगते।

"कौन इस बात की कल्पना कर सकता था, महानुभाव,

कि

इन्सान की ख़ुराक अपनी असली शक्ल में हवा में उड़ती और पानी में तैरती फिर रही है,

पेड़ों

पर लदी पड़ी है?" एक अफ़सर ने कहा।

"हाँ," दूसरे अफ़सर ने जवाब दिया,

"मानना ही पड़ता है और मैं अब तक यही समझता रहा हूँ कि पावरोटी जिस

शक्ल में सुबह कॉफ़ी के साथ मिलती है, वह उसी शक्ल में तैयार पैदा होती

है।"

"तो नतीजा यह निकला कि मिसाल के तौर पर यदि कोई बटेर खाना चाहता हो,

तो

सबसे पहले उसे पकड़े, उसकी गर्दन पर छुरी चलाये, उसे साफ़ करे और भूने... मगर यह सब किया

जाये तो कैसे?"

"बिल्कुल सही कहा आपने," दूसरा अफ़सर बोला। "यह सब हो तो

कैसे?"

दोनों चुप हो गये और सोने की कोशिश करने लगे। मगर क्या मज़ाल की भूख

नींद को पास भी फटकने दे। आँखों के सामने तो घूम रहे थे जंगली मुगेऱ्, बत्तख़ें

और सूअर - धीमी-धीमी आँच पर सेंके हुए - खीरों, अचारों और दूसरे

सलादों से सजे हुए।

"मेरा तो ऐसे मन होता है कि अपने जूते खा जाऊँ," एक

अफ़सर ने कहा।

"अगर काफ़ी अर्से तक पहने हुए हों, तो दास्ताने भी

कुछ बुरे न रहते!" दूसरे अफ़सर ने गहरी साँस लेकर कहा।

अचानक दोनों अफ़सरों ने एक-दूसरे को बुरी तरह से घूरा। दोनों की आँखों

में ख़ून की प्यास चमकी, दोनों के दाँत बजे और छाती से घरघरायी-सी आवाज़ निकली। दोनों

धीरे-धीरे एक-दूसरे की तरफ़ बढ़ने लगे और पलक झपकते में एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए

झपट पड़े। कपड़े चिथड़े होकर इधर-उधर गिरने लगे, वे ज़ोरों से

चीख़ने-चिल्लाने लगे। स्कूल में सुलेख का अध्यापक रह चुकने वाले अफ़सर ने अपने साथी

का तमग़ा झपट लिया और आन की आन में उसे निगल गया। मगर जब उन्होंने ख़ून बहता देखा,

तो

जैसे उन्हें होश आया।

"राम, राम!" दोनों ने एकसाथ ही कहा। "ऐसे तो हम दोनों एक-दूसरे

को नोच खायेंगे!"

"मगर हम यहाँ आ कैसे फँसे! कौन था वह बदमाश जिसने हमारे साथ ऐसा भद्दा

बर्ताव कर डाला!"

"महानुभाव, किसी तरह बातचीत द्वारा वक़्त काटना चाहिए, वरना यहाँ ख़ून

ही ख़ून नज़र आयेगा।" एक अफ़सर ने कहा।

"तो शुरू कीजिये!" दूसरे अफ़सर ने जवाब दिया। "मसलन इस मसले

पर आपका क्या विचार है - सूरज पहले निकलता है और फिर छिपता है, इसके

उलट क्यों नहीं होता?"

"आप भी बड़े अजीब आदमी हैं, महानुभाव! आप भी तो पहले उठते हैं,

फिर

दफ़्तर जाते हैं, वहाँ क़लम घिसते हैं और फिर आराम करते हैं।"

"मगर क्यों भला इसके उलट न हो - मैं पहले नींद का मज़ा लूँ, तरह-तरह

के सपने देखूँ और फिर बिस्तर से उठूँ?"

"हूँ, हाँ, मगर मैं जब तक दफ़्तर में काम करता था, तो हमेशा इसी

तरह सोचा करता था - लो सुबह हो गयी, फिर दिन होगा, फिर शाम का खाना

खाया जायेगा और फिर आराम किया जायेगा।"

खाने का ज़िक्र आते ही दोनों पर फिर उदासी छाने लगी और यह बातचीत यहीं

ख़त्म हो गयी।

"मैंने किसी डॉक्टर से सुना था कि इन्सान बहुत समय तक अपने शरीर में

संचित रसों के सहारे ज़िन्दा रह सकता है," एक अफ़सर ने फिर

से बातचीत शुरू की।

"यह कैसे हो सकता है?"

"जी, ऐसे ही होता है - शरीर में संचित रसों से दूसरे रस पैदा होते हैं। इन

रसों से आगे और रसों का जन्म होता है। इसी तरह यह चक्र तब तक चलता जाता है,

जब

तक कि ये रस पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाते..."

"जब वे समाप्त हो जाते हैं, तब?"

"तब कोई न कोई ख़ुराक मिलनी ही चाहिए।"

"छिः!"

मतलब यह कि बातचीत चाहे कोई भी क्यों न शुरू करते, वह

घूम-फिरकर खाने से जा जुड़ती और उनकी भूख और अधिक चमक उठती। उन्होंने बातचीत बन्द

करने का फ़ैसला किया। तभी उन्हें ‘मोस्कोव्स्किये वेदोमोस्ती’ अख़बार की पुरानी

कापी का ध्यान आया। लगे दोनों उसे बड़े चाव से पढ़ने।

एक अफ़सर ने उत्तेजित आवाज़ में पढ़ना शुरू किया -

"हमारी प्राचीन राजधानी के माननीय राज्यपाल ने कल एक शानदार दावत की।

सौ व्यक्ति खाने पर हाज़िर थे और प्रबन्ध ऐसा था कि बस कमाल! आश्चर्यचकित कर देने

वाली इस दावत में सभी देशों के एक से एक बढ़िया

उपहार उपस्थित थे। ये उपहार मानो एक-दूसरे से भेंट करने आये थे। कैसी-कैसी

जायक़ेदार चीज़ें थीं वहाँ - शेक्स्ना नदी की सुनहरी स्तेर-ल्याद मछली, काकेशिया

के जंगलों के तीतर-बटेर और फ़रवरी के महीने में हमारे उत्तर में दुर्लभ

स्ट्राबेरियाँ भी।"

"छिः छिः, हे भगवान! महानुभाव, इसके सिवा क्या कोई दूसरी ख़बर नहीं

खोज सकते थे?" दूसरा अफ़सर खीझकर चीख़ उठा। अपने साथी के हाथ से अख़बार छीनकर वह ख़ुद

पढ़ने लगा -

"तूला नगर से ख़बर मिली है - कल ऊपा नदी में स्टरजन मछली के पकड़े जाने

की ख़ुशी में स्थानीय क्लब में एक शानदार समारोह मनाया गया (इस नदी में स्टरजन मछली

का पकड़ा जाना एक ऐसी अनोखी घटना है, जिसकी बड़े-बूढ़ों तक को याद नहीं। इतना

ही नहीं, प्रदेश के थानेदार और मछली में बड़ी समानता थी)। इस मछली को लकड़ी की

एक बहुत बड़ी तश्तरी में रखकर मेज़ पर टिकाया गया। इसके चारों तरफ़ खीरे लगे हुए थे

और मुँह में सब्ज़ी थी। डॉ. पी. साहब के हाथ में इस समारोह का प्रबन्ध था। उन्होंने

इस बात की भरसक कोशिश की कि हर व्यक्ति को इस मछली का टुकड़ा चखने को मिले। चटनियाँ

ऐसी लज़ीज़ थीं कि हर आदमी होंठ चाटता रह गया।"

"क्षमा कीजिये, महानुभाव, किन्तु लगता यही

है कि विषय का चुनाव करने में आपने भी सावधानी से काम नहीं लिया।" पहले अफ़सर

ने कहा और उसके हाथ से अख़बार लेकर ख़ुद पढ़ने लगा -

"व्यात्का नगर से समाचार मिला है - यहाँ के एक पुराने निवासी ने मछली

का शोरबा बनाने की एक नयी विधि खोज निकाली है। एक बड़ी ट्रेट मछली लेकर उसकी खाल इस

तरह उधेड़ें कि दर्द के मारे उसकी कलेजी फैल जाये। तब..."

दोनों अफ़सर सिर थामकर बैठ गये। वे जिस भी चीज़ की तरफ़ अपना ध्यान

लगाते, वही उन्हें खाने-पीने की याद दिलाती। सच तो यह है कि स्वयं उनके

विचार उनके विरुद्ध षड्यन्त्र रच रहे थे। कारण कि वे भुने हुए मांस के ख़याल को

जितना अधिक अपने दिमाग़ से निकालने की कोशिश करते, उन्हें उसकी

उतनी ही अधिक याद सताती। सुलेख का अध्यापक रह चुकने वाले उस अफ़सर के दिमाग़ के

अचानक कल्पना की उड़ान भरी...

"महानुभाव!" उसने ख़ुश होकर कहा। "अगर हम कोई देहाती ढूँढ़

लायें, तो कैसा रहे?"

"क्या मतलब आपका... कैसा देहाती?"

"यही आम देहाती... जैसे कि होते हैं आम गँवार देहाती! वह अभी हमारे

लिए पावरोटी ला देगा, मछलियाँ और परिन्दे पकड़ लायेगा!"

"हुँ... देहाती... ख़याल तो अच्छा है। मगर जब यहाँ कोई है ही नहीं,

तो

आयेगा कहाँ से?"

"देहाती न हो - यह कैसे हो सकता है! देहाती हर जगह होते हैं, ज़रूरत

है सिर्फ़ उन्हें खोजने की! यहीं, कहीं न कहीं, छिपा बैठा होगा

वह कामचोर!"

इस ख़याल से दोनों अफ़सर ख़ुशी के मारे उछल पड़े, जोश में आकर

झटपट उठे और देहाती की तलाश में चल दिये।

देर तक वे जहाँ-तहाँ भटकते रहे, मगर कोई देहाती

न मिला। आखि़र उन्हें मोटे आटे की रोटी और कच्चे चमड़े की गन्ध आयी। वे उसी तरफ़ चल

दिये। देखते क्या हैं कि एक पेड़ के नीचे एक लम्बा-तड़ंगा आदमी पड़ा है, पेट

फुलाये, सिर के नीचे बाँह का तकिया बनाये। बहुत ही बेशर्मी से हरामख़ोरी कर

रहा था पड़ा हुआ। अफ़सर तो उसे इस तरह कामचोरी करते देखकर आगबबूला हो उठे।

"उठ रे आलसी!" दोनों अफ़सर उसे डाँटने-डपटने लगे। "इसके तो

कान पर जूँ भी नहीं रेंगती। अरे देखता नहीं, यहाँ दो अफ़सर

पिछले दो दिनों से भूख से दम तोड़ रहे हैं! उठकर लग जा काम से!"

देहाती उठकर खड़ा हुआ। देखता क्या है कि अफ़सर तो गरममिज़ाज आदमी हैं।

उसका निकल भागने को मन हुआ, मगर अफ़सर उस पर ऐसे टूट पड़े कि निकल

भागना मुमकिन न रहा।

जुट गया वह उनकी सेवा में।

पहला काम तो उसने यह किया कि पेड़ पर चढ़ गया और अफ़सरों के लिए ख़ूब पके

हुए दस-दस सेब तोड़ लाया। ख़ुद अपने लिए उसने एक खट्टा-सा सेब रख लिया। फिर उसने

ज़मीन खोदी और उसमें से आलू निकाले। इसके बाद उसने लकड़ी के दो टुकड़े लिये, उन्हें

रगड़कर उनमें से आग पैदा की। फिर उसने अपने बालों का जाल बुना और एक बटेर फाँस

लिया। आखि़र उसने आग जलाकर तरह-तरह के इतने खाने तैयार कर दिये कि ख़ुद अफ़सर भी यह

सोचे बिना न रह सके - इस निकम्मे को भी कुछ हिस्सा तो मिलना ही चाहिए।

अफ़सरों ने इस देहाती को तरह-तरह के यत्न करते देखा, उनके

दिल बाग़-बाग़ हो गये। वे यह तक भूल गये कि एक दिन पहले तो वे भूख से मरे जा रहे थे।

अब उन्हें ख़याल आया कि अफ़सर होना क्या अच्छी बात है, हर जगह काम

निकाला जा सकता है!

"अफ़सर साहब, आप ख़ुश तो हैं न?" आलसी

गँवार ने उनसे पूछा।

"हाँ, हम ख़ुश हैं, दोस्त! बहुत मेहनत से काम किया है

तुमने!" अफ़सरों ने जवाब दिया।

"इजाज़त हो तो मैं अब थोड़ा आराम कर लूँ?"

"हाँ, हाँ, तुम्हें इजाज़त है आराम करने की। मगर जाने से पहले एक रस्सी बनाकर दे

जाओ।"

देहाती ने झटपट जंगली सन इकट्ठा किया, उसे पानी में भिगोकर नर्माया, पीट-पीटकर उसकी मूँज बना डाली। शाम होते तक रस्सी तैयार हो गयी। अफ़सरों ने इसी रस्सी से देहाती को पेड़ से बाँध दिया कि कहीं भाग न जाये। वे ख़ुद आराम करने के लिए लेट गये।

एक दिन गुज़रा, दूसरा दिन गुज़रा। इसी बीच देहाती ऐसा

होशियार हो गया कि लगा अंजलि में शोरबा तैयार करने! हमारे अफ़सरों की ख़ूब मज़े में

कटने लगी, मोटे-ताज़े हो गये, तोंद बढ़ने लगी और रंग निखर आया। अब वे

आपस में बातचीत करते - यहाँ तो हर चीज़ तैयार मिलती है और इसी बीच पीटर्सबर्ग में

हमारी पेंशनें हैं कि जमा होती चली जा रही हैं।

"क्या ख़याल है आपका, महानुभाव, यह जो बाबुल की

मीनार (बाबुल की मीनार का निर्माण बाइबिल में पायी जाने वाली एक पौराणिक कथा है।इस

कथा का सार यह है कि बाबुल की मीनार के निर्माता उसे इतनी ऊँची बनाना चाहतेथे कि

वह आकाश को छू सके। मगर भगवान ने निर्माताओं को दण्ड देते हुए उनकी भाषा ऐसी गड़बड़ा

दी कि वे एक-दूसरे की बात समझने में असमर्थ हो गये। - सं.) की चर्चा की जाती है,

वह

हक़ीक़त है या कोरा मनगढ़न्त क़िस्सा?" नाश्ते के बाद

एक अफ़सर ने दूसरे से पूछा।

"मेरे ख़याल में तो हक़ीक़त ही है, महानुभाव! वरना

दुनिया में बहुत-सी अलग-अलग भाषाओं के होने का क्या कारण हो सकता है!"

"तब तो यह भी सही है कि प्रलय हुआ था?"

"बेशक प्रलय हुआ था, वरना प्रलय के पहले के जानवरों के

अस्तित्व को कैसे स्पष्ट किया जा सकता है? और फिर ‘मोस्कोव्स्किये वेदोमोस्ती’

लिखता है कि..."

"अब अगर ‘मोस्कोव्स्किये वेदोमोस्ती’ की कापी पढ़ डाली जाये, तो

कैसा रहे।?"

समाचारपत्र की कापी ढूँढ़ी गयी, दोनों साहब

इतमीनान से छाया में जा बैठे और शुरू से आखि़र तक उसे पढ़ गये। उन्होंने मास्को,

तूला,

पेंज़ा

और रियाज़ान की दावतों का पूरा विवरण पढ़ा, मगर इस बार उन्हें उबकायी नहीं आयी!

+++

बहुत दिन बीते या थोड़े, आखि़र को अफ़सर वहाँ रहते-रहते उदास हो

गये। रह-रहकर उन्हें पीटर्सबर्ग में रह जाने वाली बावर्चिनों की याद सताने लगी।

कभी-कभी तो वे छिप-छिपकर आँसू भी बहाने लगे।

"महानुभाव, जाने इस वक़्त क्या हो रहा होगा पोद्याचेस्काया सड़क पर?"

एक

अफ़सर ने दूसरे से पूछा।

"उसकी चर्चा न कीजिये, महानुभाव! दिल टुकड़े-टुकड़े हुआ जाता

है!" दूसरे अफ़सर ने जवाब दिया।

"वैसे तो यहाँ भी ख़ूब मज़ा है - ऐसा मज़ा कि बयान से बाहर! मगर फिर भी

मेढ़े को भेड़ से अलग होकर चैन नहीं मिलता और फिर वर्दी का भी तो कुछ कम ग़म

नहीं!"

"ग़म-सा ग़म है वह! वर्दी भी चौथे दर्जे के अफ़सर की। उसकी तो सिलाई

देखकर ही सिर चकराने लगता है!"

अब वे दोनों लगे देहाती पर इस बात के लिए ज़ोर डालने कि जैसे भी हो वह

उन्हें पोद्याचेस्काया सड़क पर उनके घर पहुँचा दे। और लीजिये! देहाती तो उनकी

पोद्याचेस्काया सड़क भी जानता है। वह वहाँ जा चुका है, मूँछों को

शराब-शहद से भिगो चुका है, मगर उनके मज़े से वंचित रहा है।

"हम पोद्याचेस्काया के ही तो अफ़सर हैं!" अफ़सरों ने ख़ुश होकर कहा।

"जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, हुज़ूर, तो आपने घर के

बाहर रस्से के सहारे लटककर दीवार या छत रँगने वाले और मक्खी की तरह नज़र आने वाले

किसी आदमी को देखा होगा? मैं वही हूँ, सरकार!"

देहाती ने बताया।

अब देहाती दिमाग़ पर बहुत ज़ोर डालकर यह सोचने लगा कि कैसे उन अफ़सरों

को ख़ुश करे, जो उस निकम्मे से इतनी मेहरबानी से पेश आये थे और उन्होंने उस देहाती

के काम पर नाक-भौंह नहीं सिकोड़ी थी। सोच-सोचकर उसने यह किया कि एक जहाज़ बना डाला।

जहाज़ तो ख़ैर, उसके बनाये क्या बन पाता, पर एक ऐसी नाव ज़रूर बना डाली कि

सागर-समुद्र के पार पोद्याचेस्काया सड़क पर सही-सलामत पहुँचा जा सके।

"देख रे बदमाश, कहीं हमें डुबो मत देना!" उस

नाममात्र के जहाज़ को लहरों पर डोलते हुए देखकर अफ़सरों ने उसे डाँटा।

"तसल्ली रखिये, हुज़ूर! कोई पहली बार थोड़े ही है,"

उसने

जवाब दिया कि सफ़र की तैयारी कर ली।

देहाती ने हंसों के नर्म-नर्म पंख इकट्ठे करके उन्हें नाव की तली में

बिछाया और अफ़सरों को इस नर्म बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने भगवान का नाम लिया,

सलीब

बनायी और नाव बढ़ा दी। रास्ते में जब तूफ़ान आते, तेज़ हवाएँ चलतीं,

तो

अफ़सरों की जान निकलती और वे देहाती को उसके आलस, उसकी कामचोरी के

लिए ऐसी जली-कटी सुनाते कि न क़लम लिख सके और न ज़ुबान बयान कर सके। मगर देहाती था

कि नाव बढ़ाता गया, बढ़ाता गया और अफ़सरों को नमकीन मछलियाँ खिलाता गया।

आखि़र नेवा-मैया नज़र आयी, उसके आगे दिखायी दी प्रसिद्ध

साम्राज्ञी येकातेरीना की नहर और फिर वहीं तो थी बड़ी पोद्याचेस्काया सड़क! तो पहुँच

गये वे सकुशल अपने घर! बावर्चिनें तो हक्की-बक्की रह गयीं। कैसे मोटे-ताज़े हो गये

हैं उनके साहब, कैसा निखार है चेहरे पर, कैसे रंग में, कैसे मज़े में

नज़र आ रहे हैं वे! अफ़सरों ने कॉफ़ी पी, पावरोटियाँ खायीं और वर्दियाँ चढ़ा लीं।

वर्दियाँ डाँटकर वे पहुँचे सरकारी ख़ज़ाने में, वहाँ जो पेंशन

की रक़म मिली, तो इतनी अधिक कि न लिखी जाये, न बयान की जाये!

साहब लोगों ने देहाती को भुलाया नहीं। उसे वोदका का जाम भरकर भेजा और

चाँदी के पाँच कोपेक इनाम में दिये। जा, मज़े कर मियाँ देहाती!

1869

Story - How a Muzhik Fed Two Officials

They had passed their whole life in a Government Department,

where records were kept; had been born there, bred there, grown old there, and

consequently hadn't the least understanding for anything outside of the

Department; and the only words they knew were: "With assurances of the

highest esteem, I am your humble servant."

But the Department was abolished, and as the services of the

two Officials were no longer needed, they were given their freedom. So the

retired Officials migrated to Podyacheskaya Street in St. Petersburg. Each had

his own home, his own cook and his pension.

Waking up on the uninhabited isle, they found themselves

lying under the same cover. At first, of course, they couldn't understand what

had happened to them, and they spoke as if nothing extraordinary had taken

place.

"What a peculiar dream I had last night, your

Excellency," said the one Official. "It seemed to me as if I were on

an uninhabited isle."

Scarcely had he uttered the words, when he jumped to his

feet. The other Official also jumped up.

"Good Lord, what does this mean! Where are we?"

they cried out in astonishment.

They felt each other to make sure that they were no longer

dreaming, and finally convinced themselves of the sad reality.

Before them stretched the ocean, and behind them was

a little spot of earth, beyond which the ocean, streched again. They began

to cry—the first time since their Department had been shut down.

They looked at each other, and each noticed that the other

was clad in nothing but his night shirt with his order hanging about his neck.

"We really should be having our coffee now,"

observed the one Official. Then he bethought himself again of the strange

situation he was in and a second time fell to weeping.

"What are we going to do now?" he sobbed.

"Even supposing we were to draw up a report, what good would that

do?"

"You know what, your Excellency," replied the

other Official, "you go to the east and I will go to the west. Toward

evening we will come back here again, and, perhaps, we shall have found

something."

They started to ascertain which was the east and which was

the west. They recalled that the head of their Department had once said to

them, "If you want to know where the east is, then turn your face to the

north, and the east will be on your right." But when they tried to find

out which was the north, they turned to the right and to the left and looked

around on all sides. Having spent their whole life in the Department of

Records, their efforts were all in vain.

"To my mind, your Excellency, the best thing to do

would be for you to go to the right and me to go to the left," said one

Official, who had served not only in the Department of Records, but had also

been teacher of handwriting in the School for Reserves, and so was a little bit

cleverer.

So said, so done. The one Official went to the right. He

came upon trees bearing all sorts of fruits. Gladly would he have plucked an

apple, but they all hung so high that he would have been obliged to climb up.

He tried to climb up in vain. All he succeeded in doing was tearing his night

shirt. Then he struck upon a brook. It was swarming with fish.

"Wouldn't it be wonderful if we had all this fish in

Podyacheskaya Street!" he thought, and his mouth watered. Then he entered

woods and found partridges, grouse and hares.

"Good Lord, what an abundance of food!" he cried.

His hunger was going up tremendously.

But he had to return to the appointed spot with empty hands.

He found the other Official waiting for him.

"Well, Your Excellency, how went it? Did you find

anything?"

"Nothing but an old number of the Moscow Gazette,

not another thing."

The Officials lay down to sleep again, but their empty

stomachs gave them no rest. They were partly robbed of their sleep by the

thought of who was now enjoying their pension, and partly by the recollection

of the fruit, fishes, partridges, grouse and hares that they had seen during

the day.

"The human pabulum in its original form flies, swims

and grows on trees. Who would have thought it your Excellency?" said the

one Official.

"To be sure," rejoined the other Official.

"I, too, must admit that I had imagined that our breakfast rolls came into

the world just as they appear on the table."

"From which it is to be deduced that if we want to eat

a pheasant, we must catch it first, kill it, pull its feathers and roast it.

But how's that to be done?"

"Yes, how's that to be done?" repeated the other

Official.

They turned silent and tried again to fall asleep, but their

hunger scared sleep away. Before their eyes swarmed flocks of pheasants and

ducks, herds of porklings, and they were all so juicy, done so tenderly and

garnished so deliciously with olives, capers and pickles.

"I believe I could devour my own boots now," said

the one Official.

"Gloves are not bad either, especially if they have

been born quite mellow," said the other Official.

The two Officials stared at each other fixedly. In their

glances gleamed an evil-boding fire, their teeth chattered and a dull groaning

issued from their breasts. Slowly they crept upon each other and suddenly they

burst into a fearful frenzy. There was a yelling and groaning, the rags flew

about, and the Official who had been teacher of handwriting bit off his

colleague's order and swallowed it. However, the sight of blood brought them

both back to their senses.

"God help us!" they cried at the same time.

"We certainly don't mean to eat each other up. How could we have come to

such a pass as this? What evil genius is making sport of us?"

"We must, by all means, entertain each other to pass

the time away, otherwise there will be murder and death," said the one

Official.

"You begin," said the other.

"Can you explain why it is that the sun first rises and

then sets? Why isn't it the reverse?"

"Aren't you a funny man, your Excellency? You get up

first, then you go to your office and work there, and at night you lie down to

sleep."

"But why can't one assume the opposite, that is, that

one goes to bed, sees all sorts of dream figures, and then gets up?"

"Well, yes, certainly. But when I was still an

Official, I always thought this way: 'Now it is dawn, then it will be day, then

will come supper, and finally will come the time to go to bed.'"

The word "supper" recalled that incident in the

day's doings, and the thought of it made both Officials melancholy, so that the

conversation came to a halt.

"A doctor once told me that human beings can sustain

themselves for a long time on their own juices," the one Official began

again.

"What does that mean?"

"It is quite simple. You see, one's own juices generate

other juices, and these in their turn still other juices, and so it goes on

until finally all the juices are consumed."

"And then what happens?"

"Then food has to be taken into the system again."

"The devil!"

"No matter what topic the Officials chose, the

conversation invariably reverted to the subject of eating; which only increased

their appetite more and more. So they decided to give up talking altogether,

and, recollecting the Moscow Gazette that the one of them had

found, they picked it up and began to read it eagerly.

BANQUET GIVEN BY THE MAYOR

"The table was set for one hundred persons. The

magnificence of it exceeded all expectations. The remotest provinces were

represented at this feast of the gods by the costliest gifts. The golden

sturgeon from Sheksna and the silver pheasant from the Caucasian woods held a

rendezvous with strawberries so seldom to be had in our latitude in winter. . .

."

"The devil! For God's sake, stop reading, your

Excellency. Couldn't you find something else to read about?" cried the

other Official in sheer desperation. He snatched the paper from his colleague's

hands, and started to read something else.

"Our correspondent in Tula informs us that yesterday a

sturgeon was found in the Upa (an event which even the oldest inhabitants

cannot recall, and all the more remarkable since they recognised the former

police captain in this sturgeon). This was made the occasion for giving a

banquet in the club. The prime cause of the banquet was served in a large

wooden platter garnished with vinegar pickles. A bunch of parsley stuck out of

its mouth. Doctor P—— who acted as toast-master saw to it that everybody

present got a piece of the sturgeon. The sauces to go with it were unusually

varied and delicate——"

"Permit me, your Excellency, it seems to me you are not

so careful either in the selection of reading matter," interrupted the

first Official, who secured the Gazette again and started to read:

"One of the oldest inhabitants of Viatka has discovered

a new and highly original recipe for fish soup. A live cod-fish (lota

vulgaris) is taken and beaten with a rod until its liver swells up with

anger. . . ."

The Officials' heads drooped. Whatever their eyes fell upon

had something to do with eating. Even their own thoughts were fatal. No matter

how much they tried to keep their minds off beefsteak and the like, it was

all in vain; their fancy returned invariably, with irresistible force, back to

that for which they were so painfully yearning.

Suddenly an inspiration came to the Official who had once

taught handwriting.

"I have it!" he cried delightedly. "What do

you say to this, your Excellency? What do you say to our finding a muzhik?"

"A muzhik, your Excellency? What sort of a

muzhik?"

"Why a plain ordinary muzhik. A muzhik like all other

muzhiks. He would get the breakfast rolls for us right away, and he could also

catch partridges and fish for us."

"Hm, a muzhik. But where are we to fetch one from, if

there is no muzhik here?"

"Why shouldn't there be a muzhik here? There are

muzhiks everywhere. All one has to do is hunt for them. There certainly must be

a muzhik hiding here somewhere so as to get out of working."

This thought so cheered the Officials that they instantly

jumped up to go in search of a muzhik.

For a long while they wandered about on the island without

the desired result, until finally a concentrated smell of black bread and old

sheep skin assailed their nostrils and guided them in the right direction.

There under a tree was a colossal muzhik lying fast asleep with his hands under

his head. It was clear that to escape his duty to work he had impudently

withdrawn to this island. The indignation of the Officials knew no bounds.

"What, lying asleep here, you lazy-bones you!"

they raged at him. "It is nothing to you that there are two Officials here

who are fairly perishing of hunger. Up, forward, march, work."

The Muzhik rose and looked at the two severe gentlemen

standing in front of him. His first thought was to make his escape, but the

Officials held him fast.

He had to submit to his fate. He had to work.

First he climbed up on a tree and plucked several dozen of

the finest apples for the Officials. He kept a rotten one for himself. Then he

turned up the earth and dug out some potatoes. Next he started a fire with two

bits of wood that he rubbed against each other. Out of his own hair he

made a snare and caught partridges. Over the fire, by this time burning

brightly, he cooked so many kinds of food that the question arose in the

Officials' minds whether they shouldn't give some to this idler.

Beholding the efforts of the Muzhik, they rejoiced in their

hearts. They had already forgotten how the day before they had nearly been

perishing of hunger, and all they thought of now was: "What a good thing

it is to be an Official. Nothing bad can ever happen to an Official."

"Are you satisfied, gentlemen?" the lazy Muzhik

asked.

"Yes, we appreciate your industry," replied the

Officials.

"Then you will permit me to rest a little?"

"Go take a little rest, but first make a good strong

cord."

The Muzhik gathered wild hemp stalks, laid them in water,

beat them and broke them, and toward evening a good stout cord was ready. The

Officials took the cord and bound the Muzhik to a tree, so that he should not

run away. Then they laid themselves to sleep.

Thus day after day passed, and the Muzhik became so skilful

that he could actually cook soup for the Officials in his bare hands. The

Officials had become round and well-fed and happy. It rejoiced them that here

they needn't spend any money and that in the meanwhile their pensions were

accumulating in St. Petersburg.

"What is your opinion, your Excellency," one said

to the other after breakfast one day, "is the Story of the Tower of Babel

true? Don't you think it is simply an allegory?"

"By no means, your Excellency, I think it was something

that really happened. What other explanation is there for the existence of so

many different languages on earth?"

"Then the Flood must really have taken place,

too?"

"Certainly, else how would you explain the existence of

Antediluvian animals? Besides, the Moscow Gazette says——"

They made search for the old number of the Moscow

Gazette, seated themselves in the shade, and read the whole sheet from

beginning to end. They read of festivities in Moscow, Tula, Penza and

Riazan, and strangely enough felt no discomfort at the description of the

delicacies served.

There is no saying how long this life might have lasted.

Finally, however, it began to bore the Officials. They often thought of their

cooks in St. Petersburg, and even shed a few tears in secret.

"I wonder how it looks in Podyacheskaya Street now,

your Excellency," one of them said to the other.

"Oh, don't remind me of it, your Excellency. I am

pining away with homesickness."

"It is very nice here. There is really no fault to be

found with this place, but the lamb longs for its mother sheep. And it is a

pity, too, for the beautiful uniforms."

"Yes, indeed, a uniform of the fourth class is no joke.

The gold embroidery alone is enough to make one dizzy."

Now they began to importune the Muzhik to find some way of

getting them back to Podyacheskaya Street, and strange to say, the Muzhik even

knew where Podyacheskaya Street was. He had once drunk beer and mead there, and

as the saying goes, everything had run down his beard, alas, but nothing into

his mouth. The Officials rejoiced and said: "We are Officials from

Podyacheskaya Street."

"And I am one of those men—do you remember?—who sit on

a scaffolding hung by ropes from the roofs and paint the outside walls. I am

one of those who crawl about on the roofs like flies. That is what I am,"

replied the Muzhik.

The Muzhik now pondered long and heavily on how to give

great pleasure to his Officials, who had been so gracious to him, the

lazy-bones, and had not scorned his work. And he actually succeeded in

constructing a ship. It was not really a ship, but still it was a vessel that

would carry them across the ocean close to Podyacheskaya Street.

"Now, take care, you dog, that you don't drown

us," said the Officials, when they saw the raft rising and falling on the

waves.

"Don't be afraid. We muzhiks are used to this,"

said the Muzhik, making all the preparations for the journey. He gathered

swan's-down and made a couch for his two Officials, then he crossed himself and

rowed off from shore.

How frightened the Officials were on the way,

how sea-sick they were during the storms, how they scolded the coarse

Muzhik for his idleness, can neither be told nor described. The Muzhik,

however, just kept rowing on and fed his Officials on herring. At last, they

caught sight of dear old Mother Neva. Soon they were in the glorious Catherine

Canal, and then, oh joy! they struck the grand Podyacheskaya Street. When the

cooks saw their Officials so well-fed, round and so happy, they rejoiced

immensely. The Officials drank coffee and rolls, then put on their uniforms and

drove to the Pension Bureau. How much money they collected there is another

thing that can neither be told nor described. Nor was the Muzhik forgotten. The

Officials sent a glass of whiskey out to him and five kopeks.

Now, Muzhik, rejoice.

Comments

Post a Comment