कहानी - बुढ़िया इज़रगिल / मक्सिम गोर्की Story - Old Izergil / Maxim Gorky

कहानी - बुढ़िया इज़रगिल

मक्सिम गोर्की

For English version please scroll down

1

मैंने ये कहानियाँ बेस्साराबिया में अक्करमन के नज़दीक समुद्र-तट पर

सुनी थीं।

साँझ का समय था। अंगूर तोड़ने का काम ख़त्म हो चुका था।

मोल्दावियावासियों का दल, जिसके साथ मैं अंगूर तोड़ने का काम करता

था, समुद्र-तट को चल दिया। मैं और बुढ़िया इजरगिल अंगूरी बेलों की घनी

छाँव में चुपचाप लेटे थे और रात के नीले तिमिर में समुद्र-तट की ओर जाते लोगों की

परछाइयों को विलीन होते देख रहे थे।

वे गाते और हँसते हुए जा रहे थे। साँवले मर्दों की मूँछें घनी और काली थीं, कन्धों तक के बाल घुँघराले थे। वे छोटे कुरते और ढीली-ढाली सलवारें पहने थे। गहरी नीली आँखों और सुघड़-सुडौल बदन वाली प्रसन्न तथा प्रफुल्ल औरतें तथा लड़कियाँ भी सांवली थीं। रेशम-से मुलायम उनके काले बाल लहरा रहे थे, सुहानी हवा उनके बालों के साथ खिलवाड़ कर रही थी और उनमें गुँथे सिक्के आपस में टकराकर झंकार कर रहे थे। हवा की एक प्रशस्त और निर्बाध धारा बह रही थी, लेकिन जब-तब वह मानो किसी अदृश्य चीज़ के ऊपर से ज़ोर की छलांग लगाती, जिससे तेज़ झोंका आता, हवा स्त्रियों के बालों को छितरा देती और वे उनके सिरों के इर्द-गिर्द लहराने वाले काल्पनिक अयाल-से प्रतीत होने लगते। इससे औरतें परी-लोक की अद्भुत-सी जीव मालूम होतीं। वे हमसे जितनी ही दूर होती जाती थीं, रात और कल्पना उन्हें उतने ही सुन्दर आवरणों में लपेटती जाती थी।

कोई वायलिन बजा रहा था...एक लड़की मधुर, गहरे स्वर से गा

रही थी, हँसने की आवाज़ आ रही थी...

हवा समुद्र की तीखी गन्ध और कुछ पहले बारिश द्वारा ख़ूब तर की गयी

धरती की घनी भाप से सराबोर थी। विचित्र आकारों और रंगो वाले बादल आकाश में अभी भी

तैर रहे थे - कहीं धुएँ के गुब्बारे की भाँति अस्पष्ट, नीलगूँ और राख

जैसे हल्के नीले रंग के और कहीं चट्टान के खण्डों की भाँति कटावदार, एकदम

काले या कत्थई। उनके बीच प्यार से झाँक रहा था सुनहरे तारों-जड़ी रात का आकाश। यह

सभी कुछ - ध्वनियाँ और गन्ध, बादल और लोग - विचित्र रूप से

सुन्दर और उदास थे तथा किसी अद्भुत परी-कथा का आरम्भ-सा प्रतीत हो रहे थे। ऐसा

मालूम होता था, मानो सबकुछ ने दम साध लिया हो, सबकुछ गतिहीन

हो। जैसे-जैसे वे दूर होते गये, लोगों की आवाज़ें अस्पष्ट और उदास

उसाँसों में परिणत होकर शून्य में खोती गयीं।

“तुम

उनके साथ क्यों नहीं गये?” सिर

हिलाकर समुद्र की ओर इशारा करते हुए बुढ़िया इजरगिल ने पूछा।

समय ने उसकी कमर को दोहरा कर दिया था। उसकी आँखें, जो

कभी ख़ूब काली और चमकदार रही होंगी, अब धुँधली और पनीली हो गयी थी। उसकी

खरखरी आवाज़ अजीब-सी थी - जब वह बोलती, तो ऐसे लगता

मानो हड्डियाँ चिटक रही हों।

“मन

नहीं हुआ,” मैंने

जवाब दिया।

“ओह!...तुम रूसी लोग जन्म से ही बूढ़े होते हो। सबके सब अजगर की भाँति

उदास...हमारी लड़कियाँ तुमसे डरती हैं...हालाँकि तुम जवान और मज़बूत हो...”

चाँद निकल आया - ख़ूब बड़ा और रक्ताभ। ऐसा मालूम होता था

मानो वह इस स्तेपी के अन्तहीन मैदानों के गर्भ से प्रकट हुआ हो, जिसमें

न जाने कितना मानवीय रक्त और मांस समाया है और जो शायद इसीलिए इतनी सम्पन्न और

उपजाऊ है। बुढ़िया और मैं पत्तों की बेल-बूटेदार परछाइयों के जाल में घिर-से गये

थे। बायीं ओर, स्तेपी के ऊपर बादलों की परछाइयाँ दौड़ रही थीं जिन्हें नीली चाँदनी

ने और भी अधिक झीना और पारदर्शी बना दिया था।

“देखो,

वह

लारा है!”

मेरी आँखें उस ओर मुड़ गयी, जिधर बुढ़िया की काँपती हुई टेढ़ी उँगली

इशारा कर रही थी। वहाँ बहुत-सी परछाइयाँ तैर रही थीं और उनमें से एक, जो

अन्य सबसे गहरी और घनी थीं, तेज़ी से बढ़ रही थी। वह बादल के उस गाले

की छाया थी जो धरती के अधिक निकट तैर रहा था और अपने साथी-बादलों की तुलना में

अधिक तेज़ी से उड़ रहा था।

“वहाँ

तो कोई नहीं है!” मैंने

कहा।

“तुम्हारी

नज़र मुझ बुढ़िया से भी गयी-बीती है। देखो, वह काला-सा, स्तेपी में दौड़

रहा है!”

मैंने फिर देखा और परछाइयों के सिवा इस बार भी और कुछ दिखायी नहीं

दिया।

“वह

तो केवल परछाईं है। तुम उसे लारा क्यों कहती हो?”

“क्योंकि

वह वही है। वह अब छाया ही बनकर रह गया है - इसका वक़्त जो आ

गया है। हज़ारों वर्ष हो गये उसे भटकते हुए। सूरज ने उसके मांस, रक्त

और हड्डियों को सुखा दिया है और हवा ने उन्हें छितरा दिया। देखा तुमने, ख़ुदा

किस तरह घमण्डी को दण्ड देता है!

“मुझे

पूरी कथा सुनाओ!” मैंने

इस आशा से बुढ़िया से अनुरोध किया कि स्तेपी में जन्मी एक अद्भुत कहानी सुनने को

मिलेगी।

और उसने मुझे यह कहानी सुनायी।

“हज़ारों

साल पहले यह घटना घटी थी। समुद्र के पार बहुत दूर - जहाँ से सूरज

निकलता है - एक बहुत बड़ी नदी वाला देश है। उस देश का प्रत्येक पत्ता और घास का

प्रत्येक डंठल इतनी छाँव देता है कि उसमें बैठकर आदमी बेरहम सूरज से अपने को बचा

सकता है।

“तो

इतनी उपजाऊ है उस देश की धरती!”

“उस देश में शक्तिशाली लोगों का एक कबीला बसता था। वे रेवड़ पालते,

शक्ति

तथा साहस से जंगली जानवरों का शिकार करते, शिकार के बाद ख़ूब जश्न मनाते, गीत

गाते और लड़कियों के साथ मौज करते।

“एक दिन, ऐसे ही एक जश्न के वक़्त एक बाज ने सहसा आकाश से झपट्टा मारा और एक

लड़की को, जो रात की भाँति काले बालों वाली तथा प्यारी थी, उठा

ले गया। लोगों ने तीर छोड़े, लेकिन बाज का बाल तक बाँका नहीं हुआ और

तीर वैसे ही धरती पर आ गिरे। लोग लड़की की खोज में गये, लेकिन बेसूद।

समय बीता और वे उसे भूल गये, जैसे कि इस धरती पर हर चीज़ भुला दी

जाती है।”

एक गहरी साँस लेकर बुढ़िया चुप हो गयी। उसकी चरचराती आवाज़ ऐसे मालूम

होती थी मानो उसके हृदय की गहराइयों में संचित विस्मृत युग की स्मृतियाँ बड़बड़ा रही

हों। समुद्र धीमे स्वरों में, सम्भवतः इन्हीं तटों पर जन्म लेने वाली

इस प्राचीन दन्त-कथा को प्रतिध्वनित कर रहा था।

“लेकिन

बीस वर्ष बाद वह अपने आप लौट आयी, क्षीण और मुरझायी हुई। उसके साथ एक

युवक था, उतना ही मज़बूत और सुन्दर, जितनी कि वह ख़ुद बीस साल पहले थी। जब

उससे यह पूछा गया कि वह इतने लम्बे अरसे तक कहाँ रही तो उसने जवाब दिया कि बाज उसे

उठाकर पहाड़ों में ले गया और वह उसकी पत्नी के रूप में वहीं रही। यह युवक उसका

पुत्र है। युवक का पिता यानी बाज अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब वह समझ गया कि

उसकी शक्ति जवाब दे रही है, तो वह आखि़री बार आकाश में ख़ूब ऊँचा

उड़ा और फिर अपने पंखों को समेटकर ज़ोर से नीचे गिरा तथा नुकीली चट्टानों से टकराकर

टुकड़े-टुकड़े हो गया...

“बाज के पुत्र को सभी आश्चर्य से देख रहे थे और उन्होंने देखा कि वह

उनसे किसी भी तरह बेहतर नहीं है, सिवा इसके कि उसकी आँखें पक्षियों के

राजा की भाँति ठण्डे गर्व से चमक रही हैं। लोगों ने उससे बातें कीं, उसने

मन होने पर जवाब दिया या फिर चुप रहा और जब बड़े-बूढ़े आये तो वह उनसे इस तरह बातें

करने लगा मानो वह उनके ही समान हो। इसे उन्होंने अपना अपमान समझा और उसे बेअक्ल

तथा दुधमुँहा कहकर यह बताया कि उसके हमउम्र और उससे दुगनी आयुवाले हज़ारों लोग उनका

आदर करते और उनका हुक्म मानते हैं। लेकिन उसने उद्धतपन से उनकी आँखों में आँखें

डालकर देखा और कहा कि उस जैसा अन्य कोई नहीं है; अगर अन्य उनका

आदर करते हैं तो करें, लेकिन उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। ओ...यह सुनकर बड़े-बूढ़े

सचमुच ख़ूब बिगड़े और बोले - ‘हमारे बीच इसके लिए जगह नहीं है। जहाँ

इसके सींग समाये, चला जाये।’

“वह

हँसा और जिधर उसका मन हुआ, उधर ही चल दिया - वह

एक सुन्दर लड़की के पास पहुँचा जो टकटकी बाँधकर उसे देख रही थी। वह उसके पास गया और

उसने उसे अपनी बाँहों में भर लिया। वह उसे दुतकारने वाले उन बड़े-बूढ़ों में से ही

एक की बेटी थी। हालाँकि वह ख़ूबसूरत था, फिर भी लड़की ने उसे धकेलकर अलग कर दिया,

क्योंकि

वह अपने बाप से डरती थी। उसने उसे धक्का दिया और चल दी। तभी उसने लड़की पर प्रहार

किया और जब वह गिर पड़ी तो उसके सीने को अपने पैरों से ऐसे रौंदा कि उसके मुँह से

ख़ून का फौव्वारा ऊपर उठा। लड़की ने आह भरी, साँप की भाँति बल खाया और मर गयी।

“जो यह देख रहे थे, भय से स्तम्भित रह गये - पहली

बार इस तरह स्त्री की हत्या की गयी थी। काफ़ी देर तक वे अपने सामने पड़ी लड़की को,

जिसकी

आँखें फटी हुई थीं और मुँह रक्त से सना हुआ था, अवाक से खड़े

देखते रहे। वे देख रहे थे उस युवक को, जो अन्य सबसे अलग, अपने

सिर को इस तरह ऊँचा उठाये लड़की के पास गर्व से खड़ा था मानो आकाश को कहर बरपा करने

के लिए ललकार रहा हो। आखि़र लोगों को कुछ चेत हुआ तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और यह

सोचकर कि उसे अभी मार डालना तो एक मामूली बात होगी, जिससे उनके हृदय

की जलन नहीं मिट सकेगी, उसे बाँधकर वहीं छोड़ दिया।”

रात अधिक गहरी और अधिक काली हो चली और विचित्र, धीमी-धीमी

आवाज़ें सुनायी देने लगीं। स्तेपी में धनीमूष की उदास सीं-सीं छा गयी, अंगूरी

बेलों में झींगुरों की झंकार व्याप्त हो गयी, पत्ते उसाँसें

छोड़ने और कानाफूसी करने लगे, गोल चाँद, जो पहले रक्ताभ

था, धरती से दूर होता हुआ फीका पड़ता जा रहा था और स्तेपी पर अधिकाधिक

नीला धुँधलका-सा फैलता जाता था।

“और तब बड़े-बूढ़े अपराध की माकूल सजा सोचने के लिए जमा हुए। उन्होंने

सोचा कि घोड़ों से उसकी बोटी-बोटी रौंदवाई जाये, लेकिन यह सजा

उन्हें काफ़ी मालूम नहीं हुई। फिर उन्होंने सोचा कि वह सब एक-एक तीर से उसका शरीर

बींध डालें, लेकिन यह सजा भी कुछ जँची नहीं। फिर यह सुझाव आया कि उसे ज़िन्दा जला

दिया जाये, लेकिन ऐसा करने से वे धुएँ के कारण उसे तड़पता हुआ नहीं देख सकेंगे।

उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं सूझा जो सभी को पसन्द आता। इस बीच युवक की माँ उनके सामने

घुटने टेके चुपचाप बैठी रही। उसे न तो उनके हृदयों में दया उपजाने वाले शब्द मिल

रहे थे और न आँसू ही उसकी आँखों में आ रहे थे। बहुत देर तक वे बातें करते रहे,

अन्त

में बुद्धिमानों में से एक ने काफ़ी सोच-विचार के बाद कहा -

“‘उससे यह तो पूछें कि उसने ऐसा क्यों किया?’

और उन्होंने उससे पूछा। युवक ने जवाब दिया -

“‘मुझे खोलो! जब तक मैं बँधा हुआ हूँ, एक शब्द भी मुँह

से नहीं निकालूँगा।’

“और जब उन्होंने उसे खोल दिया तो उसने पूछा -

“‘तुम लोग क्या चाहते हो?’ और उसका लहजा ऐसा था जैसे वे उसके ग़ुलाम

हों...

“‘यह तुम जानते हो...’ उस बुद्धिमान ने कहा।

“‘मैं आप लोगों के सामने अपने कृत्यों की सफ़ाई किसलिए पेश करूँ?’

“‘इसलिए कि हम तुम्हें समझ सकें। सुनो, गर्वीले,

तुम्हारी

मौत तो निश्चित है...हमें यह समझने में मदद दो कि तुमने ऐसा काम क्यों किया। हम

जीवित रहेंगे और जितना कुछ हम जानते हैं, उसमें वृद्धि करने से हमें लाभ होगा...’

“‘अच्छी बात है, मैं बताता हूँ, हालाँकि मैं ख़ुद

भी शायद पूरी तरह नहीं समझा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने

इसलिए उसकी हत्या की कि उसने मेरी अवहेलना की...और मैं उसे चाहता था।’

“‘लेकिन वह तुम्हारी नहीं थी।’ उन्होंने उससे कहा।

“‘क्या तुम केवल उन्हीं चीज़ों से काम लेते हो जो तुम्हारी होती है?

मैं

देखता हूँ कि हर आदमी के पास हाथ, पाँव और बोलने के लिए एक जबान के सिवा

और कुछ अपना नहीं होता--फिर भी वह ढोर-डंगरों, स्त्रियों,

ज़मीन...और

अन्य कितनी ही चीज़ों का स्वामी होता है...’

“इसका उन्होंने यह जवाब दिया कि मानव जिस भी चीज़ का स्वामी बनता है,

उसका

मूल्य चुकाता है - अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, कभी अपनी जान तक

से। उसने कहा कि वह कोई मूल्य नहीं चुकाना चाहता।

“देर

तक उससे बातें करने के बाद उन्होंने देखा कि वह अपने आपको अन्य सबसे ऊपर समझता है,

अपने

सिवा अन्य किसी को ख़ातिर में नहीं लाता। जब उन्होंने अनुभव किया कि वह ख़ुद अपने

को कैसे एकाकीपन का शिकार बना रहा है, तो वे सभी भयग्रस्त हो उठे। उसकी न तो

कोई जाति थी, उसका न कोई अपना था, न ढोर-डंगर थे, न पत्नी थी और न

वह ऐसा कुछ चाहता ही था।

“यह

सब जानने के बाद लोगों ने फिर से यह विचार करना शुरू किया कि उसके लिए कौन-सी सजा

उपयुक्त होगी, लेकिन उन्हें बहुत देर तक आपस में सलाह-मशविरा नहीं करना पड़ा। उसी

बुद्धिमान ने, जो अब तक चुप बैठा था, उसने कहा -

“‘ठहरो! एक माकूल सजा है। यह बहुत ही भयानक है। हज़ारों साल तक सिर

खपाने के बाद भी तुम ऐसी सजा नहीं सोच सकते। वह ख़ुद ही अपनी सजा है। उसे छोड़ दो।

उसे आज़ाद घूमने दो। यही उसकी सजा है।’

“और तब एक अद्भुत बात हुई। मेघहीन आकाश में बिजली कड़की। इस प्रकार

दैवी-शक्तियों ने उस बुद्धिमान के निर्णय का समर्थन किया। सब लोगों ने बुजुर्ग के

सम्मुख सिर झुका दिया और अपने-अपने घर चले गये। और वह युवक, जिसका लारा नाम

रख दिया गया था - लारा, अर्थात लांछित और बहिष्कृत - उन लोगों पर हँसा, जिन्होंने

उसे छोड़ दिया था - वह हँसा, अपने आपको अकेला और उतना ही आज़ाद देखकर, जितना कि उसका

पिता था। लेकिन उसका पिता मानव नहीं था, जबकि वह था। और वह बाज की भाँति आज़ादी

से रहने लगा। वह लोगों की बस्तियों में जाता, ढोर-डंगर,

लड़कियाँ

और अन्य जो कुछ चाहता, उठा ले जाता। वे उसे अपने तीरों का निशाना बनाते, लेकिन

तीर उसके शरीर को न बींध पाते - दैवीदण्ड का अदृश्य कवच उसके शरीर की

रक्षा जो करता था। वह बहुत ही फुर्तीला, रक्त का प्यासा, शक्तिशाली और

क्रूर था। लोगों के सामने वह कभी नहीं आता था। वे हमेशा दूर से ही उसे देखते थे।

इस प्रकार एक लम्बे अरसे तक - दसेक सालों तक - वह लोगों के

आसपास ही मँडराता रहा। सर्वथा एकाकी। फिर एक दिन, वह लोगों के

निकट आया और जब लोग उस पर झपटे, तो वह हिला-डुला नहीं और उसने अपने

बचाव का भी कोई प्रयत्न नहीं किया। तभी एक आदमी ने उसके इरादे को भाँप लिया और

चिल्लाकर कहा -

“‘उसे हाथ नहीं लगाना! वह मरना चाहता है!’

“और लोग रुक गये, वे नहीं चाहते थे कि वह व्यक्ति,

जिसने

उन्हें इतने कष्ट दिये थे, उनके हाथों मरकर अपनी यन्त्रणा से

निजात पा जाये। वे रुक गये और उस पर हँसने लगे। उनकी हँसी सुन वह काँप उठा और

दोनों हाथों से अपने सीने को ऐसे टटोलने लगा मानो कोई चीज़ खोज रहा हो। फिर,

पत्थर

लेकर वह एकाएक लोगों पर टूट पड़ा। लेकिन उन्होंने उसके पत्थरों से अपने को बचाया और

पलटकर उसे एक भी पत्थर नहीं मारा। अन्त में, जब वह थक गया और

निराशा से चीख़कर धरती पर गिर पड़ा, तो वे एक तरफ़ को खड़े रहकर उसे देखने

लगे। वह खड़ा हुआ, ज़मीन पर पड़े एक चाकू को उसने उठाया, जो भभ्भड़ में

किसी के हाथ से गिर गया था और अपने सीने पर उससे वार किया लेकिन चाकू के दो टुकड़े

हो गये, मानो वह किसी पत्थर से टकरा गया हो। तब वह ज़मीन पर गिर पड़ा और उस पर

अपना सिर पटकने लगा। लेकिन ज़मीन भी, जहाँ उसका सिर टकराता, नीचे

धसक जाती और इस तरह उससे दूर खिसकती गयी।

“‘यह तो मर भी नहीं सकता।’ लोग ख़ुशी से चिल्लाये।

“और वे उसे वहीं छोड़कर चले गये। वह चित पड़ा हुआ आकाश को ताक रहा था

और उसने देखा कि दूर, बहुत दूर, शक्तिशाली बाज काले धब्बों की भाँति उड़ रहे हैं। उसकी आँखों में इतना

दुख, इतनी वेदना तैर रही थी कि समूची दुनिया उसमें डूब सकती थी। तब से वह

अकेला और एकदम आज़ाद मौत की प्रतीक्षा कर रहा है। वह बस, इस धरती पर

मँडराता रहता है...देख रहे हो न, वह एक परछाईं-भर रह गया है और अनन्तकाल

तक इसी रूप में भटकता रहेगा। न वह मानव की बोली, न उनका काम-काज

समझता है। वह बस चलता ही जाता है, किसी चीज़ की खोज में, हर

क्षण और हर घड़ी...न तो वह जीवित है और न उसे मौत ही आती है। और न मानवों के बीच ही

उसके लिए कोई जगह है...तो घमंड के लिए ऐसा बुरा हाल किया गया था मानव का!”

बुढ़िया ने आह भरी, चुप हो गयी और सीने पर लुढ़क जाने वाला

उसका सिर कई बार अजीब ढंग से हिला।

मैंने उसकी ओर देखा। ऐसा मालूम होता था कि नींद उस पर हावी हो रही

है। जाने क्यों, मेरा हृदय उसके लिए वेदना से भर गया। एक ऊँचे और धमकी के स्वर में

उसने अपनी कहानी का अन्त किया था, फिर भी मुझे ऐसा लगा मानो उसमें भय और

दयनीयता का पुट मिला हो।

समुद्र-तट पर लोग गाने लगे - अजीब ढंग से गाने लगे। स्त्री के गहरे

स्वर ने गीत शुरू किया और दो या तीन स्वरों के बाद एक-दूसरी आवाज़ ने उसे फिर आरम्भ

से उठाया, जबकि पहले वाली आवाज़ अगले स्वरों पर बढ़ती गयी। इसी प्रकार तीसरी,

चौथी

और पाँचवी आवाज़ ने उसे उठाया और फिर, एकाएक पुरुष-कण्ठों ने उसे मिलकर गाना

शुरू कर दिया।

स्त्रियों की आवाज़ों में से प्रत्येक अलग सुनायी दे रही थी - ऐसा

मालूम होता था कि वे विभिन्न रंगों की धाराएँ हों, जो चट्टानों को

पार करती, उछलती और चमचमाती, पुरुष-कण्ठों की उमड़ती-घुमड़ती मोटी

धारा की ओर लपक रही हों, उसमें डूब गयी हों, बल

खाकर फिर बाहर निकल आयी हों और इस बार पुरुष-कण्ठों को उन्होंने डुबा दिया हो और

फिर एक-एक करके मोटी धारा से अलग होकर, सबल और सुस्पष्ट रूप में ऊँची उठती चली

गयी हों।

लहरों का शोर इन स्वरों में खो गया था।

2

“क्या

तुमने ऐसा गाना इससे पहले भी कभी सुना है?” सिर उठाते हुए इजरगिल ने पूछा और उसका दन्तहीन मुँह पोपली मुस्कुराहट

से खिल उठा।

“नहीं,

कभी

नहीं सुना...”

“और कहीं तुम्हें सुनने को मिलेगा भी नहीं। गाना हम लोगों की जान है।

केवल सुन्दर लोग, जीवन के प्रेम में पगे लोग ही इतना अच्छा गा सकते हैं। हम लोग जीवन

के प्रेम में पगे हुए हैं। ज़रा सोचो तो कि क्या ये लोग, जो अब गा रहे

हैं, दिन-भर के काम के बाद थककर चूर नहीं हो गये? सूरज निकलने से

लेकर दिन ढलने तक उन्होंने हाड़ तोड़े, लेकिन चाँद निकला ही है कि वे गा रहे

हैं। जो लोग जीवन बिताना नहीं जानते, बिस्तरों पर जा लेटते हैं और वे,

जो

जीवन में रस लेना जानते हैं, गा रहे हैं।”

“लेकिन

स्वास्थ्य...” मैंने

कहना शुरू किया।

“स्वास्थ्य तो जीवन-भर के लिए हमेशा ही काफ़ी रहता है। स्वास्थ्य की

क्या बात करते हो! धन होने पर क्या तुम उसे ख़र्च नहीं करोगे? स्वास्थ्य

भी सोना ही है। जानते हो कि जब मैं जवान थी तो क्या करती थी? सुबह

से साँझ तक कालीन बुनती थी। बैठे-बैठे कमर अकड़ जाती थी। मैं जो सूरज की किरण की

तरह चंचल थी, हिले-डुले बिना पत्थर की भाँति बैठी रहती। कभी-कभी, इतनी

देर बैठे रहने के कारण मेरी हड्डियाँ तक दुखने लगती। लेकिन रात होते ही मैं उस

आदमी को चूमने के लिए हवा हो जाती, जिसे प्यार करती थी। तीन महीने तक मेरा

वह प्रेम चला और मेरी हर रात उसके साथ बीती। फिर भी, देखो तो,

मैं

अब तक - इतनी बड़ी उमर तक - ज़िन्दा हूँ। ख़ून की कमी नहीं पड़ी! न

जाने कितनी बार मैं प्रेम में डूबी-उतराई, न जाने कितने चुम्बनों की मैंने बौछार

की और बौछार ली!”

मैंने उसके चेहरे पर नज़र डाली। उसकी काली आँखें वैसी ही धुँधली थीं -

उसकी

ये स्मृतियाँ तक उसमें चमक नहीं ला सकी थीं। उसके सूखे, फटे हुए होंठ,

उसकी

नुकीली ठोड़ी, जिस पर सफ़ेद बालों के गुच्छे उगे थे और उल्लू की चोंच जैसी उसकी

झुर्रियोंदार नाक चाँदनी में चमक रही थी। गालों की जगह काले गड्ढे थे और उनमें से

एक पर उसके सफ़ेद बालों की एक लट पड़ी हुई थी जो लाल रंग के उस चिथड़े से बाहर निकल

आयी थी जिसे उसने अपने सिर पर लपेट रखा था। उसके चेहरे, गरदन और हाथों

पर झुर्रियों का जाल बिछा था और जब भी वह हिलती-डुलती थी तो ऐसा लगता था कि उसकी

यह झुर्रियोंदार सूखी खाल अभी तड़ककर अलग जा गिरेगी और धुँधली काली आँखों वाला

हड्डियों का एक ढाँचा मात्र यहाँ बैठा रह जायेगा।

अपनी चरचराती आवाज़ में उसने अब फिर बोलना शुरू कर दिया था -

मैंने अपनी माँ के साथ फाल्मी के निकट, बिरलात नदी के

किनारे रहती थी। मैं तब पन्द्रह वर्ष की थी, जब वह हमारे

यहाँ आया। लम्बा कद, काली मूँछें, सुहावना और बहुत ही ख़ुशमिजाज़। हमारी

खिड़की के नीचे उसने अपनी नाव रोक दी और गूँजती आवाज़ में पुकार उठा, “अरे,

क्या

कुछ खाने-पीने को मिल सकता है?”

मैंने खिड़की में से ऐश वृक्ष की टहनियों के बीच से देखा कि नदी नीली

चाँदनी में चमक रही है और वह सफ़ेद क़मीज़ पर पटका कसे, जिसके सिरे खुले

थे, वहाँ खड़ा है। उसका एक पाँव नाव में था और दूसरा तट पर। वह

हिलता-डुलता हुआ कुछ गा रहा था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो बोला-”ओह, कैसी

सुन्दरी रहती है यहाँ और मुझे पता तक नहीं!” - मानो वह दुनिया-भर की सुन्दरियों का हिसाब रखता हो! मैंने उसको कुछ

शराब और कुछ गोश्त दे दिया--इसके चार दिन बाद मैं ख़ुद भी उसकी हो गयी...हर रात हम

एक साथ नाव पर घूमने जाते। वह आता और गिलहरी की भाँति धीमे-से सीटी बजाता और मैं खिड़की

में से मछली की भाँति कूद पड़ती। और हम दोनों नाव में चल देते...वह प्रूत नदी के

तटवर्ती प्रदेश का मछियारा था। जब मेरी माँ को हम दोनों की करतूत का पता चला और

उसने मेरी मरम्मत की तो उसने मुझसे दोब्रूजा, और फिर इससे भी

दूर डेन्यूब की उपनदियों की ओर भाग चलने को कहा। लेकिन तब तक मैं उससे ऊब चली

थी...वह बस, गाता और चूमता ही रहता था। मैं इससे उकता गयी थी। उन दिनों हुत्सूलों

का एक गिरोह घूमता-घामता इधर के इलाक़ों में आ निकला। उन्होंने इस देश की लड़कियों

पर डोरे डालना शुरू किया। उन लड़कियों ने ख़ूब मौज की। कभी-कभी ऐसा होता कि प्रेमी

ग़ायब हो जाता और उसकी प्रेमिका उसकी याद में घुलने लगती। सोचती, हो

न हो, या तो वह जेल में डाल दिया गया है, या लड़ाई में

मारा गया। और इसके बाद, एकाएक, वह अकेला ही या फिर अपने दो-तीन साथियों के साथ इस तरह प्रकट हो जाता,

जैसे

आसमान से टपक पड़ा हो। बहुमूल्य उपहारों का वह ढेर लगा देता - माल

चुरा लेना तो उनके लिए बायें हाथ का खेल था! वह अपनी प्रेमिका के साथ दावतें उड़ाता,

अपने

साथियों के सामने उसे लेकर ख़ूब शेखी बघारता। इस सबसे वह खिल उठती। एक बार एक लड़की,

जिसका

प्रेमी इसी तरह का था, मैंने कहा कि मेरा भी किसी हुत्सुल से परिचय करा दे...भला क्या नाम

था उसका? ओह, भूल गयी। मेरी याददाश्त अब अच्छी नहीं रही। फिर यह बात इतनी पुरानी

है कि उसे कोई भी भूल सकता है। उसकी लड़की ने एक जवान हुत्सूल से मेरी जान-पहचान

करा दी। बहुत ख़ूबसूरत था वह...लाल मूँछे और लाल घुँघराले बाल! दहकते हुए लाल। था

वह उदास-सा। कभी प्यार की तरंग में बहता तो कभी ख़ूब गरजता और मरने-मारने पर उतर

आता। एक बार उसने मुँह पर थप्पड़ दे मारा...बिल्ली की भाँति उछलकर मैं उसकी छाती पर

सवार हो गयी और मैंने अपने दाँत उसके गाल में गड़ा दिये...तब से उसके गाल में एक

छोटा-सा गढ़ा पड़ गया और जब मैं उस गढ़े को चूमती तो उसे बहुत अच्छा लगता।”

“लेकिन

उस मछियारे का क्या हुआ?” मैंने

पूछा।

“वह

मछियारा? वह...यहीं बना रहा। वह भी उनमें - हुत्सूलों में -

शामिल

हो गया। शुरू में उसने मिन्नतें की कि मैं उसके पास लौट जाऊँ, फिर

धमकियाँ दी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मुझे नदी में पटक देगा, लेकिन

उसके दिल का वह घाव जल्दी ही भर गया। वह उन लोगों में शामिल हो गया और उसने एक नयी

प्रेमिका खोज ली...वे दोनों - वह मछियारा और मेरा वह हुत्सूल प्रेमी -

एक

साथ फाँसी पर लटका दिये गये। मैं उन्हें फाँसी लगते देखने गयी थी। दोब्रूजा में

उन्हें फाँसी लगी। मछियारे को जब लटकाने के लिए ले जाया गया तो उसके चेहरे पर

मुर्दनी छाई थी और वह रो रहा था, लेकिन हुत्सूल पाइप पीता रहा। वह मज़े

से चला जा रहा था, पाइप पीता हुआ, जेबों में हाथ डाले - उसकी

मूँछो का एक सिरा उसके कन्धे पर लटक रहा था और दूसरा उसके सीने पर। जब उसकी नज़र

मुझ पर पड़ी तो उसने अपने मुँह से पाइप निकाला और चिल्लाकर कहा - ‘अलविदा!’

उसके

लिए मैंने पूरे एक साल तक आँसू बहाये। वे ठीक उस वक़्त पकड़े गये, जब

अपने यहाँ - कार्पेथिया पहाड़ों - में वापस लौटने वाले थे। किसी

रूमानियावासी के घर उनकी विदाई की दावत हो रही थी। तभी उन्हें पकड़ लिया गया। केवल

वे दो ही पकड़े गये। कई वहीं के वहीं मारे गये और बाक़ी

बचकर भाग निकले...लेकिन रूमानियावासी को अपनी करनी का फल भुगतना पड़ा। उसका घर और

खेत-खलिहान, उसकी पनचक्की और अनाज - सब जलाकर राख कर दिये गये। भिखारी बनकर

रह गया वह।”

“क्या

यह तुम्हारी करतूत थी?” मैंने

यों ही पूछा।

“हुत्सूलों

के अनेक मित्र थे - अकेली मैं ही नहीं...उनके सबसे पक्के मित्र ने ही उनकी याद में यह

बदला लिया था...”

समुद्र-तट पर अब गाना बन्द हो गया था और लहरों की हरहर ध्वनि ही

बुढ़िया की इस कहानी का साथ दे रही थी। लहरों की यह चिन्तापूर्ण और बेचैन ध्वनि

विद्रोही-जीवन की इस कहानी के सर्वथा अनुकूल थी। रात की मृदता जितनी बढ़ती थी,

चाँदनी

की नीलिमा उतनी ही घनी होती जाती थी। हवा तेज़ होने के कारण समुद्र का गर्जन बढ़ता

जा रहा था जिससे रात के अदृश्य जीवों की अस्पष्ट आवाज़ों का शोर धीमा पड़ता जा रहा

था।

“मैंने

एक तुर्क से भी प्रेम किया। मैं उसके हरम में दाखि़ल हो गयी तो स्कूतारी में था।

पूरे एक हफ्ते तक वहाँ रही - कुछ बुरा नहीं था...लेकिन फिर मैं वहाँ

के जीवन से ऊब गयी - जिधर नज़र डालो, औरतें ही औरतें...पूरी आठ थीं...दिन-भर

वे चरती रहतीं, सोतीं, बेमतलब चिचियातीं--या फिर कुड़क मुर्गियों की तरह लड़तीं। वह तुर्क

जवान नहीं था। उसके बाल करीब-करीब पक गये थे। बहुत ही अमीर और बहुत ही बड़ा आदमी था

वह। शाहों की भाँति बोलता था...उसकी आँखें काली थीं...बड़ी पैनी थीं...वे सीधे

आत्मा की टोह लेती थीं। ख़ुदा को बहुत याद करता रहता था वह। बुकुरेश्ती में मेरी

उससे पहली भेंट हुई थी...शाह की तरह बड़ी शान से वह बाज़ार में से चला जा रहा था।

मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसी रात मुझे पकड़कर उसके सामने पेश किया गया। वह

चन्दन और ताड़ की लकड़ी का व्यापार करता था और कुछ माल ख़रीदने बुकुरेश्ती आया था।

“‘बोलो, मेरे साथ चलोगी?’ उसने पूछा। ‘ओह, हाँ

चलूँगी।’

- ‘तो ठीक है।’

और

मैं उसके साथ चल दी। बहुत अमीर था वह तुर्क। उसके एक लड़का था - दुबला-पतला,

काले

बालों वाला...सोलह वर्ष का। उसी के साथ मैं तुर्क के यहाँ से भागी - बल्गारिया,

लोम-पलान्का...वहाँ

एक बल्गार स्त्री ने मेरी छाती में चाकू भोंक दिया। उसे वहम था कि कहीं मैं उसके

पति या प्रेमी को - मुझे ठीक याद नहीं रहा - न भगा ले जाऊँ।

“इसके बाद, एक लम्बे अरसे तक, मैं

एक मठ में बीमार पड़ी रही। स्त्रियों का मठ था। एक पोलिश लड़की मेरी देख-भाल करती थी

और उसका भाई, जो आर्त्सेर-पलान्का के निकट एक मठ में साधु था, उससे

मिलने आया करता था...वह कीड़े की भाँति मेरे चारों ओर बिलबिलाया करता था...जब मैं

अच्छी हो गयी तो उसके साथ पोलैण्ड चली गयी।”

“ज़रा रुको, तो उस तुर्क के लड़के का क्या हुआ?”

“लड़का? वह मर गया। घर की याद में या शायद प्रेम में घुलकर...वह वैसे ही

मुरझाने लगा जैसे ज़्यादा धूप खाकर पौध मुरझा जाता है...बस मुरझाता चला गया ...वह बिस्तर से लग गया, नीला-सा

और बर्फ़ की भाँति पारदर्शी हो गया था, लेकिन प्रेम की

आग अब भी उसके अन्दर जल रही थी...वह बार-बार मुझे अपने बिस्तर पर बुलाता, अनुरोध

करता कि मैं झुककर उसको चुम्बन दूँ...मैं उसे बहुत चाहती थी और मैंने उसे ख़ूब

चुम्बन दिये...तिल-तिल करके वह गलता गया, हिल-डुल तक न पाता। वह बस वैसे ही पड़ा

रहता और मेरी मिन्नतें करता - भिखारियों की भाँति गिड़गिड़ाता -कि मैं

उसके पास लेटकर उसे गर्मा दूँ। और मैं ऐसा ही करती। जैसे ही मैं उसके पास लेटती,

उसका

रोम-रोम सिहर उठता। एक दिन, जब मैं जागी, तो देखा कि वह

पत्थर की भाँति ठण्डा पड़ा है...वह मर गया था...मैं ख़ूब रोई। कौन जाने, शायद

मेरी वजह से ही उसकी मृत्यु हुई थी? मैं उम्र में उससे दुगनी बड़ी थी,

मज़बूत

और रसीली थी...लेकिन वह? वह निरा बच्चा था!...”

बुढ़िया ने एक लम्बी साँस छोड़ी और अपने सूखे होंठों से कुछ बुदबुदाते

हुए तीन बार सलीब का निशान बनाया - इससे पहले मैंने कभी उसे ऐसा करते नहीं

देखा था।

“फिर तुम पोलैण्ड चली गयीं...” मैंने कहानी का सूत्र पकड़ते हुए कहा।

“हाँ...उस

नन्हें पोल के साथ। वह नीच और कुत्सित व्यक्ति था। जब उसे स्त्री की ज़रूरत होती,

तो

वह बिल्ले की भाँति मेरे चारों ओर मँडराता, उसके होंठों से

शहद टपकता। जब उसकी भूख मिट जाती, तो उसके तीखे शब्द मेरे दिल पर कोड़े की

तरह चोट करते। एक दिन, जब हम नदी-तट पर घूम रहे थे, उसने दम्भ में भरकर कोई अपमानजनक बात

कही। ओह, मैं बुरी तरह झुँझला उठी! ग़ुस्से से उबलने लगी। बच्चे की भाँति -

वह

बहुत छोटा जो था - मैंने उसे ऊपर उठा लिया और इतने ज़ोर से दबोचा कि उसका मुँह नीला पड़

गया। इसके बाद मैंने उसे नदी में फेंक दिया। वह ऐसे चीख़ने-चिल्लाने लगा कि हँसी

आये। तट की ऊँचाई से मैंने उसे पानी में हाथ-पाँव मारते देखा। फिर मैं वहाँ से चली

गयी और इसके बाद हम कभी नहीं मिले। इस मामले में मैं भाग्यवान रही - जिस

प्रेमी को मैंने छोड़ा, उससे फिर कभी भेंट नहीं हुई। कितना बुरा मालूम होता है छोड़े हुए

प्रेमियों से मिलना, जैसे मुर्दों से मिल रहे हों।”

बुढ़िया आह भरते हुए चुप हो गयी। मेरी कल्पना में उन लोगों के चित्र

घूमने लगे जिन्हें उसकी कहानी ने उभारा था। वह रहा धधकते लाल बालों और लाल

मूँछोंवाला हुत्सूल प्रेमी जो फाँसी की ओर जाते समय भी शान्त भाव से पाइप पीता रहा

था। ऐसा मालूम हुआ कि उसकी आँखें ठण्डे नीले रंग की थीं और उसकी नज़र दृढ़ और गहरी

थीं। उसके साथ-साथ प्रूत नदी के तटवर्ती प्रदेश का वासी, काली मूँछोंवाला

मछियारा चला जा रहा था। मौत से त्रस्त वह रो रहा था और मौत के भय से पीले पड़ गये

चेहरे पर उसकी आँखें, जिनमें कभी प्रसन्नता नाचती थी, अब पथराई-सी ताक

रही थीं। आँसुओं से भीगी तथा शोक में डूबी मूँछे उसके ऐंठे हुए होंठों के छोरों पर

लटक आयी थीं। और वह रहा रोब-दाबवाला बूढ़ा तुर्क जो शायद भाग्यवादी और पूरा

स्वेच्छाचारी था। पास ही में था उसका पुत्र - पूर्व का वह

कोमल बूटा - चुम्बनों के विष का मारा हुआ। और वह रहा पोलैण्डवासी, वह

दम्भी युवक, बाँका और क्रूर, अत्यन्त वाकपटु और भावनाहीन...वे सब

क्षीण छायाओं के सिवा अब और कुछ नहीं रह गये थे। और जिसे उन्होंने चूमा था,

वह

मेरे पास बैठी थी - जीवित, लेकिन उम्र की मार से चुरमुर, रक्तहीन,

तनहीन,

इच्छाहीन

हृदय और चमकहीन आँखों वाली - वह भी तो लगभग छाया ही थी।

उसने अपनी बात आगे बढ़ायी -

“पोलैण्ड में मैं बड़ी मुसीबत से गुज़री। वहाँ के लोग झूठे और हृदयहीन

हैं। मैं उनकी साँपों जैसी भाषा नहीं बोल सकती थी। वे जब बोलते तो लगता जैसे

फुँकार मार रहे हों...जाने क्या फुँकारते हैं? झूठ उनको घुट्टी

में मिला है, इसीलिए ख़ुदा ने उन्हें साँपों जैसी जबान दी है। सो मैं चल पड़ी -

किधर

और क्यों, नहीं जानती थी। मैंने देखा कि पोलैण्डवासी तुम रूसियों के खि़लाफ़

विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। मैं बोहनिया नगर में पहुँची। वहाँ एक यहूदी ने मुझे

ख़रीद लिया, अपने लिये नहीं, बल्कि मेरे शरीर से पैसा कमाने के लिए।

मैं इसके लिए राजी हो गयी। जीने के लिए कोई हुनर ज़रूर आना चाहिए। मैं कुछ नहीं

जानती थी। सो अपने शरीर से मैंने उसका मूल्य चुकाया। लेकिन मैंने सोचा कि जब मेरे

पास अपने बिरलात लौटने लायक पैसा हो जायेगा, तो अपने बन्धनों

को चाहे वे कितने ही मज़बूत क्यों न हों, तोड़कर फेंक दूँगी। और मैं वहाँ रही। एक

से एक बढ़कर धनी आदमी मेरे पास आता, मेरे साथ खाता-पिता। इन लोगों को इसकी

भारी क़ीमत चुकानी पड़ती। मुझे लेकर वे एक-दूसरे से लड़ते और बरबाद होते। उनमें

से एक मेरा हृदय जीतने के लिए बहुत दिनों तक मेरे पीछे पड़ा रहा। एक दिन वह आया और

उसका नौकर उसके पीछे-पीछे बहुत बड़ा थैला उठाये दाखि़ल हुआ। वह भला आदमी थैला लेकर

मेरे सिर पर उलटने लगा। सोने की मुद्राएँ मेरे सिर पर लगती, लेकिन जब वे

फ़र्श पर गिरकर खन्न से बोलतीं, तो मेरा हृदय नाच उठता। लेकिन फिर भी

उस महानुभाव को मैंने बाहर निकाल दिया। उसका चेहरा चर्बी-चढ़ा और चीकट था और उसकी

तोंद ऐसी थी जैसे बड़ा तकिया। वह मोटे-ताज़े सूअर-सा लगता था। हाँ, मैंने

उसे बाहर निकाल दिया। चाहे वह कहता रहा कि तुम्हें सोने से लाद देने के लिए ही

मैंने अपनी सारी ज़मीन, घर-बार और घोड़े बेच डाले हैं। उस समय मैं एक अन्य बढ़िया आदमी से

प्रेम करने लगी थी। उसके चेहरे पर घाव के निशान थे - एक जाल-सा बिछा

था निशानों का उसके चेहरे पर। ये निशान तुर्कों की तलवारों की यादगार थे।

यूनानियों की ख़ातिर तुर्कों के खि़लाफ़ लड़कर वह उन्हीं दिनों लौटा था। क्या आदमी

था वह भी! पोलैण्ड का रहने वाला - भला क्या लेना-देना था उसे यूनानियों

से? फिर भी वह उनके साथ उनके दुश्मन से जूझा। तुर्कों ने बड़ी बेरहमी से

उसके अंग-भंग किये - उनकी मार से उसकी एक आँख और बायें हाथ की दो उँगलियाँ ग़ायब हो

गयी--यूनानियों से उसका - एक पोल का - क्या वास्ता?

बात

यह थी कि वह बहादुरी के कारनामों के लिए छटपटाता रहता था और आदमी का हृदय जब

वीर-कृत्यों के लिए छटपटाता हो, तो इसके लिए वह सदा अवसर भी ढूँढ़ लेता

है। जीवन में ऐसे अवसरों की कुछ कमी नहीं है और अगर किसी को ऐसे अवसर नहीं मिलते,

तो

समझ लो कि वह काहिल है या फिर कायर या यह कि वह जीवन को नहीं समझता। अगर वह समझता

होता, तो निश्चय ही वह अपनी छाप छोड़ जाना चाहता। और तब जीवन उन्हें इस तरह

न निगल पाता कि उनका कोई नाम-निशान तक बाक़ी न रहे...वह घावोंवाला बहुत ही बढ़िया

आदमी था! कुछ न कुछ करने के लिए वह दुनिया के छोर पर भी जाने को तैयार था। शायद

तुम्हारे लोगों ने विद्रोह के दौरान उसका काम तमाम कर डाला है। तुम मगयारों से

लड़ने क्यों गये? बस, चुप रहना!”

मुझे मुँह बन्द रखने का आदेश देकर बुढ़िया इजरगिल ख़ुद चुप हो गयी और

विचारों में खो गयी।

“मेरी

जान-पहचान का एक मगयार था। एक दिन वह मुझे छोड़कर चला गया - जाड़ों के दिन थे

- बसन्त के दिनों में बर्फ़ पिघलने पर ही एक खेत में उसकी लाश

मिली। उसके सिर में गोली लगने का निशान था। देखा तुमने, प्रेम से इतने

ही लोग मरते हैं, जितने प्लेग से। अगर गिनती की जाये, तो कम नहीं

निकलेंगे...लेकिन हाँ, मैं कह क्या रही थी? पोलैण्ड की बात थी...अपना आखि़री खेल

मैंने वहीं खेला। एक बड़े अमीर से वहाँ मेरी मुलाक़ात हुई...बहुत ख़ूबसूरत था वह -

बेहद

ख़ूबसूरत! लेकिन तब मैं बूढ़ी हो चली थी। उफ़, काफ़ी बूढ़ी हो

चली थी! चालीस वर्ष की? हाँ, शायद चालीस वर्ष की...और वह दम्भी तथा स्त्रियों के मुँह चढ़ा था।

बहुत महँगा पड़ा वह मुझे...हाँ उसने समझा कि उसका इशारा पाते ही मैं उसके सामने बिछ

जाऊँगी। लेकिन मैं इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं थी। किसी की ग़ुलाम बनकर रहना

मेरे लिए मुमकिन नहीं था। उस वक़्त तक मैंने यहूदी से नाता तो तोड़ लिया था,

बहुत

पैसे कमाकर दिये थे उसे...मैं तब क्राकोव में थी। मेरे पास सबकुछ था - घोड़े

थे, सोना, नौकर-चाकर...वह मुझसे मिलने आता - दम्भी शैतान -

और

यह चाहता कि मैं ख़ुद उसके सामने बिछ जाऊँ। जमकर खींच-तान चली। इतना अधिक तनाव बढ़ा

कि अंजर-पंजर और भी ढीले हो गये। काफ़ी समय तक ऐसी ही स्थिति रही...लेकिन अन्त में

विजय मैंने ही प्राप्त की - उसने मेरे सामने घुटने टेके, तभी

वह मुझे पा सका...लेकिन जैसे ही मैं उसकी हुई, फटे लत्ते की

भाँति उसने मुझे दूर फेंक दिया। तब मैंने अनुभव किया कि मैं बूढ़ी हो गयी हूँ...बड़ी

कटु अनुभूति थी वह! बहुत ही कटु! मैं उसे चाहती थी - उस शैतान को -

और

वह मेरे मुँह पर ही मेरी हँसी उड़ाता था...नीच था वह! दूसरों के सामने भी मेरा

मज़ाक़ उड़ाने से न चूकता - मुझसे यह छिपा नहीं था। ओह, कितना

असह्य था यह सब! लेकिन वह मेरी आँखों के सामने रहता था और मैं उसे देख-देखकर ख़ुश

होती रहती थी। और जब वह तुम रूसियों से लड़ने चला गया, तो मेरे लिए यह

सहन करना मुश्किल हो गया। मैंने अपने को बहुत सँभाला, लेकिन दिल पर

क़ाबू न पा सकी...मैंने उसके पास जाने का निश्चय कर लिया। वार्सा के निकट एक जंगल

में वह तैनात था।

“लेकिन

जब मैं वहाँ पहुँची, तो मालूम हुआ कि वे तुम्हारे रूसी सैनिकों के सामने टिक नहीं

सके...वह युद्ध-बन्दी बना लिया गया था, थोड़ी ही दूर एक गाँव में उसे क़ैद में

रखा जा रहा था।

“‘इसका मतलब यह कि अब मैं उससे कभी नहीं मिल सकूँगी,’ मैंने

मन में सोचा। लेकिन मैं उससे मिले बिना रह नहीं सकती थी। सो मैं इसके लिए कोशिश

करने लगी - मैंने भिखारिन का भेस बनाया, लँगड़ी होने का ढोंग किया, अपने

मुँह को ढँक लिया और उस गाँव की ओर चल दी, जहाँ वह बन्दी था। सब कहीं सैनिक और

कज़्ज़ाक थे...वहाँ जाना मुझे बहुत महँगा पड़ा। मैंने पोलैण्डी क़ैदियों का पता

लगाया और देखा कि उन तक पहुँचना अत्यन्त कठिन है। लेकिन पहुँचे बिना मैं रह भी

नहीं सकती थी। सो एक रात मैं रेंगती हुई उस जगह के पास पहुँची, जहाँ

वे बन्दी थे। तरकारियों की क्यारियों में रेंगती हुई मैं बढ़ रही थी, मैंने

देखा कि एक सन्तरी मेरे रास्ते में खड़ा है...पोलों के गाने और बतियाने की ऊँची

आवाज़ आ रही थी। वे माँ मरियम के बारे में एक गीत गा रहे थे...मेरा आरकाडेक भी उनके

साथ गा रहा था। और यह सोचकर मेरे दिल को बड़ा दुख हुआ कि एक वह भी जमाना था,

जब

लोग मेरे लिए रेंगते थे और एक यह भी जमाना आया है कि मैं एक आदमी के लिए - शायद

अपनी मौत को गले लगाने के लिए साँप की भाँति रेंग रही हूँ। सन्तरी के कान खड़े हो

गये और वह आगे की ओर झुक आया। अब मैं क्या करूँ? मैं खड़ी हो गयी

और उसकी ओर बढ़ चली। मेरे पास न तो छुरी थी, न कुछ और ही,

बस,

हाथ

और जबान ही थे। मुझे अफ़सोस हुआ कि मैं अपने साथ छुरी लेकर क्यों नहीं चली। सन्तरी

ने मेरी गरदन की सीध में अपनी संगीन तान ली। मैं फुसफुसायी - ‘ठहरो!

अगर तुम्हारी छाती में हृदय है तो जो मैं कहना चाहती हूँ, पहले उसे सुन

लो! तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुमसे दया

की भीख माँगती हूँ...’ उसने अपनी संगीन झुका ली और मेरी ही तरह फुसफुसाकर बोला - ‘दफा

हो जाओ, जाओ यहाँ से! किसलिए आयी हो यहाँ?’ और मैंने उसे

बताया कि मेरा बेटा यहाँ बन्दी है...‘मेरा बेटा है यहाँ, समझते

हो न, सैनिक? आखि़र, तुम्हारे भी माँ है, तुम भी किसी के बेटे हो! मेरी ओर देखो

और सोचो कि मेरा भी तुम्हारे जैसा ही बेटा है और वह यहाँ बन्दी है! मुझे नज़र भर कर

उसे देख लेने दो। कौन जाने उसके भाग्य में मौत बदी हो...और यह भी हो सकता है कि कल

तुम ही मारे जाओ...क्या तुम्हारी माँ आँसू नहीं बहायेगी? और अपनी माँ को

देखे बिना मरना क्या तुम्हारे लिए सहज होगा? मेरे बेटे के

लिए भी यह सहज नहीं होगा। ख़ुद पर, उस पर और मुझ पर - उसकी

माँ पर - दया करो!’

“ओह, जाने कितनी देर तक मैं उसे मनाती रही! पानी पड़ने लगा और हम भीग गये।

हवा सनसना रही थी। वह कभी पीठ पर थपेड़े मारती थी, कभी छाती पर। और

मैं काँपती हुई उस पत्थर हृदय सैनिक के सामने खड़ी थी। वह ‘नहीं’ की

रट लगाये था। और हर बार, जब मैं इस संवेदनहीन शब्द को सुनती,

तो

आरकाडेक को देखने की इच्छा मेरे हृदय में और भी तीव्र हो उठती...बात करते-करते

मैंने सैनिक को आँखों ही आँखों में तौला। वह दुबला-पतला और नाटा आदमी था। खाँसी ने

उसे जकड़ रखा था। चुनाँचे मैं उसके सामने ज़मीन पर गिर गयी, मिन्नत-समाजत

करते-करते मैंने उसके घुटनों को बाँहों में कसकर उसे ज़मीन पर पटक दिया। वह कीचड़

में जा गिरा। तब मैंने उसे औंधा कर दिया और कीचड़ में उसका मुँह ठूँस दिया, जिससे

वह चिल्ला न सके। वह चिल्लाया नहीं, लेकिन मुझे अपनी पीठ पर से धकेलने की

कोशिश में हाथ-पाँव पटकता रहा। मैंने दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ा और उसे कीचड़

में और भी गहरा धँसा दिया। उसका दम निकल गया...तब मैं बाड़े की ओर लपकी, जहाँ

पोल गा रहे थे। ‘आरकाडेक!’ बाड़े की दरारों में से मैंने धीमी आवाज़ में पुकारा। बड़े समझदार होते

हैं ये पोल, सो मेरी आवाज़ सुनकर उन्होंने गाना बन्द नहीं किया! ठीक अपनी सीध में

मुझे उसकी आँखें दिखायी दी। ‘क्या तुम बाहर आ सकते हो?’ मैंने

पूछा। ‘हाँ, नीचे से रेंगकर आ सकता हूँ,’ उसने कहा। ‘तो आओ।’ और

उनमें से चार बाहर रेंग आये। मेरा आरकाडेक भी उनमें था। ‘सन्तरी कहाँ है?’

आरकाडेक

ने पूछा। ‘वह पड़ा है।’ मैंने कहा। और तब, एकदम

दोहरे होकर, चुपचाप वे खिसक चले। पानी अभी भी पड़ रहा था और हवा ज़ोरों से फुँकार

रही थी। हम गाँव के छोर पर पहुँचे और चुपचाप जंगल में बढ़ते गये। हम तेज़ी से डग भर

रहे थे। आरकाडेक मेरा हाथ अपने हाथ में थामे था। उसका हाथ गर्म था और काँप रहा था।

ओह!...तब तक, जब तक वह चुप रहा। उसके साथ चलना कितना अच्छा लग रहा था! वे मेरे

आखि़री क्षण थे - कभी न तृप्त होने वाले मेरे जीवन के आखि़री सुखद क्षण! अन्त में हम

एक चरागाह में पहुँचे और वहाँ रुक गये। मैंने जो किया था, उसके लिए चारों

ने मुझे धन्यवाद दिया। ओह! बहुत देर तक और बहुत कुछ कहा उन्होंने मुझे। मैं सुन

रही थी और अपने प्यारे की ओर देख रही थी। अब वह मेरे साथ कैसे पेश आयेगा? उसने

मुझे अपनी बाँहों में कस लिया और बड़े प्रभावपूर्ण शब्दों में कुछ कहा...शब्द तो

मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन उनका आशय यह था कि अब वह मुझे - जिसने उसे क़ैद

से छुड़ाया था - प्यार करेगा...और उसने मेरे सामने घुटनों के बल बैठाकर, मुस्कुराते

हुए कहा - ‘मेरी रानी!’ उफ़ कितना फरेबी था वह, घिनौना

कुत्ता!...तब मैंने उसे एक ठोकर मारी और उसके मुँह पर भी एक तमाचा जड़ा होता,

लेकिन

वह उछलकर पीछे हटा और बच गया। वह मेरे सामने खड़ा था - बहुत ही भयावह

और एकदम फक...अन्य तीनों भी वहाँ खड़े थे, नाक-भौंह सिकोड़े और निर्वाक्। मैंने

उन्हें देखा...और मुझे याद है कि एक भारी ऊब और उपेक्षा ने मुझे घेर लिया...मैंने

उनसे कहा - ‘जाओ यहाँ से!’ और उन्होंने - कुत्ते कहीं के -

मुझसे

कहा - ‘क्या तुम वापस जाकर उन्हें यह ख़बर दोगी कि हम किस दिशा में भागे हैं?’

देखा,

कितने

नीच थे वे! खैर, वे चले गये। और मैं भी चली आयी...दूसरे दिन तुम्हारे सैनिकों ने मुझे

पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने मुझे अधिक नहीं रोका। तब मैंने अनुभव किया कि अब कहीं

घोंसला बनाकर बैठना चाहिए। पक्षी का जीवन अतीत की वस्तु बन गया था। मेरा बदन भारी

हो चला था, डैने कमज़ोर पड़ गये थे, पर झड़ने लगे थे...हाँ, घोंसला

बनाने का वक़्त आ गया था! वक़्त आ गया था! सो मैं गालीशिया चली गयी और वहाँ से

दोब्रूजा। पिछले तीस साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरा एक पति था - मोल्दाबी।

उसे मरे करीब एक साल हो गया। और मैं जी रही हूँ! एकदम अकेली...नहीं, अकेली

नहीं, उनके साथ...”

बुढ़िया ने लहरों की ओर हाथ हिलाया। अब वहाँ सबकुछ शान्त था। जब-तब

कोई संक्षिप्त और धोखा देने वाली ध्वनि सुनायी देती और तुरन्त ही खो जाती।

“वे मुझसे प्रेम करते हैं। मैं उन्हें तरह-तरह की कहानियाँ सुनाती

हूँ। उन्हें इसकी ज़रूरत है। वे अभी नौ उम्र हैं...उनके साथ रहना मुझे भी अच्छा

लगता है। मैं उन्हें देखती और सोचती हूँ - एक समय था जब मैं भी उन्हीं जैसी

थी...लेकिन मेरे दिनों में लोगों में ज़्यादा ताक़त और जोश था और इसी कारण जीवन

अधिक आनन्दपूर्ण और अधिक अच्छा होता था...हाँ!”

वह चुप हो गयी। उसके पास बैठा हुआ मैं उदासी अनुभव करने लगा। वह ऊँघ

रही थी, सिर हिलाकर कुछ बुदबुदा रही थी...शायद वह प्रार्थना कर रही थी।

समुद्र की ओर से एक बादल उठा - ख़ूब घना और काला,

पर्वत-

शृंखला की भाँति कटावदार। यह शृंखला

स्तेपी की ओर बढ़ रही थी। उसके छोर से बादलों के गोले टूटकर अलग हो जाते, तेज़ी

से उससे आगे बढ़ते और एक के बाद एक सितारे की रोशनी छीनते जाते। समुद्र फिर से

गरजने लगा था। हमसे कुछ ही दूर अंगूरों के बगीचे से चुम्बन, फुसफुसाहट और

गहरी साँसें सुनायी दे रही थीं। स्तेपी में कोई कुत्ता रो रहा था...हवा में एक

अजीब गन्ध भरी थी, जो नथुनों और रगों में एक गुदगुदी-सी पैदा करती थी। बादलों की ढेरों,

घनी

परछाइयाँ धरती पर रेंग रही थी...कभी वे धुँधली पड़ जातीं और कभी ख़ूब साफ़ दिखायी

देने लगतीं--चाँद अब धुँधली दूधिया आभा का एक गोल धब्बा मात्र रह गया था, जिसे

बादल का एक छोटा-सा भूरा टुकड़ा कभी-कभी पूर्णतया ओझल कर देता था। स्तेपी-विस्तार

में, जो मानो अपने आँचल में कुछ छिपाकर अब काली और भयानक हो उठा था,

ख़ूब

दूर छोटी-छोटी, नीली लपटें थरथरा रही थीं। वे इस तरह चमक उठतीं जैसे लोग किसी चीज़ की

खोज में स्तेपी में घूमते हुए दियासलाइयाँ जलाते हों, जिन्हें हवा

तुरन्त बुझा देती हो। बहुत ही अजीब थी ये नीली रोशनियाँ, परी-कथा-सी झलक

दिखाती-सी।

“तुम

ये चिनगारियाँ देख रहे हो न?” इजरगिल

ने पूछा।

“वे छोटी-छोटी नीली रोशनियाँ?” स्तेपी की ओर इशारा करते हुए मैंने जानना चाहा।

“नीली? हाँ, ये वही हैं...सो वे अब भी उड़ती रहती हैं! ठीक...मैं तो अब उन्हें देख

नहीं पाती। बहुत कुछ नहीं दिखायी देता अब मुझे।”

“कहाँ

से निकल रही हैं ये?” मैंने

बुढ़िया से पूछा।

उनके बारे में पहले भी मैं कुछ सुन चुका था, लेकिन बुढ़िया

इजरगिल क्या कहेगी, मैं यह सुनना चाहता था।

“ये दान्को के जलते दिल से निकल रही हैं। बहुत दिन पहले एक हृदय मशाल

की भाँति जल उठा था...उसी से अब ये चिनगारियाँ निकलती हैं। मैं तुम्हें उसकी कहानी

सुनाऊँगी...यह भी बहुत पुरानी कथा है...पुराना, सबकुछ पुराना

है! देख रहे हो न, कितना कुछ था पुराने दिनों में?...आजकल तो कुछ भी

नहीं है - न वे आदमी हैं, न वे कारनामे हैं, न

वे क़िस्से हैं - कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिसकी उन पुराने दिनों से तुलना की जा

सके...ऐसा क्यों है?...बताओ तो! नहीं बता सकते...क्या जानते हो तुम? नयी पीढ़ी के तुम

सभी लोग क्या जानते हो? ओह-हो!...अगर तुम अतीत की खोजबीन करो, तो जीवन की सभी

पहेलियों का जवाब मिल जाये...लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं करते और इसीलिए जीने का ढंग

नहीं जानते...क्या मैं जीवन का रंग-ढंग नहीं देखती हूँ! बेशक मेरी आँखें कमज़ोर हो

गयी हैं, फिर भी सबकुछ देखती हूँ! और मैं देखती हूँ कि जीने के बजाय लोग अपना

समूचा जीवन जीने की तैयारी करने में गँवा देते हैं। और जब इतना सारा समय हाथ से

निकल जाने के बाद वे अपने को लुटा हुआ देखते हैं, तो भाग्य को

कोसने लगते हैं। भाग्य भला इसमें क्या कर सकता है? हर आदमी ख़ुद ही

अपना भाग्य है! आज दुनिया में हर तरह के लोग हैं, लेकिन मुझे

उनमें शक्तिशाली नज़र नहीं आते! वे कहाँ गये?...और सुन्दर लोग

भी दिन-दिन कम होते जा रहे हैं।”

बुढ़िया रुककर इस चिन्ता में डूब गयी कि शक्तिशाली और सुन्दर लोग कहाँ

गये। वह यह सोच रही थी और उसकी आँखें स्तेपी के अन्धकार में एकटक जमी थीं, मानो

वे वहाँ इस प्रश्न के उत्तर की खोज कर रही हो।

उसके कहानी शुरू करने तक मैं चुपचाप प्रतीक्षा करता रहा। मुझे डर था

कि मेरे कुछ कहने से कहीं उसका ध्यान न भटक जाये।

और उसने कहानी सुनानी शुरू कर दी।

3

“बहुत,

बहुत

पहले एक जाति थी। वह जिस जगह रहती थी उसके तीन ओर अगम्य जंगल छाये थे और चौथी ओर

घास के मैदान फैले थे। इस जाति के लोग तगड़े, बहादुर और

ख़ुशमिजाज़ थे। लेकिन बुरे दिनों ने उन्हें आ घेरा। अन्य जातियों का वहाँ धावा हुआ

और उन्होंने उनको जंगल की गहराइयों में खदेड़ दिया। जंगल अन्धकार में डूबा हुआ और

दलदली था। कारण कि वह बहुत पुराना था और पेड़ों की शाखाएँ ऐसे कसकर एक-दूसरे के साथ

गुँथी थीं कि आकाश की शक्ल तक नज़र नहीं आती थी और घनी हरियाली को चीरकर दलदल तक

पहुँचने में सूरज की किरणों की सारी शक्ति चुक जाती थी। लेकिन जब वे उस पानी तक

पहुँचती थी, तो विषैली गन्ध उठने लगती थी, जिससे लोग मरने

लगते थे।

“तब उस जाति की स्त्रियाँ और बच्चे रोने-पीटने लगे और पुरुष चिन्ता

में घुलने लगे। जंगल से निकल जाने के सिवा कोई चारा न रहा, लेकिन बाहर

निकलने के दो ही रास्ते थे - एक पीछे की ओर, जहाँ सशक्त और

जानी दुश्मन थे, दूसरा आगे की ओर, जहाँ दैत्याकार पेड़ उनका रास्ता रोके

खड़े थे, जिनकी मज़बूत शाखाएँ एक-दूसरे के साथ मज़बूती से गुँथी थीं और जिनकी

टेढ़ी-मेढ़ी तथा गाँठ-गठीली जड़ें दलदली कीचड़ में बहुत गहरी चली गयी थीं। ये

पत्थरनुमा पेड़ दिन के धूसर अँधेरे में निर्वाक और निश्चल खड़े रहते और रात को जब

अलाव जलते, तो लोगों के गिर्द अपना घेर और भी कस लेते तथा स्तेपी की उन्मुक्त

गोद के अभ्यस्त लोग दिन-रात अँधेरे की दीवारों में बन्द रहते जो मानो उन्हें

कुचलने की क़सम खाये बैठी थीं। इस सबसे भी भयानक थी हवा, जो पेड़ों की

चोटियों पर से सनसनाती और फुफकारती हुई गुज़रती और ऐसा मालूम होता मानो समूचा जंगल

उन लोगों के लिए किसी भयंकर शोक-गीत से गूँज उठा हो। वे एक बहादुर जाति के लोग थे

और मृत्यु-पर्यन्त उन लोगों से लड़ते, जिन्होंने उन्हें एक बार हरा दिया था।

लेकिन वे लड़ाइयों में अपने को मरने नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके

अपने जीवन-आदर्श थे और अगर वे मर जाते तो उनके जीवन-आदर्श भी उनके साथ ही नष्ट हो

जाते। इसीलिए वे दलदल की जहरीली गन्ध और जंगल के घुटे-घुटे शोर वाली लम्बी रातों

में बैठे हुए अपने भाग्य के बारे में सोचते रहते थे। वे सोच में डूबे बैठे होते,

आग

की लपटों की परछाइयाँ उनके इर्द-गिर्द मूक नृत्य में उछलती-कूदती और उन सबको ऐसा

लगता कि ये निरी परछाइयाँ ही नृत्य नहीं कर रही हैं, बल्कि जंगल और

दलदल की प्रेतात्माएँ अपनी विजय का उत्सव मना रही हैं...लोग ऐसे बैठे-बैठे सोचते

रहते। मगर परेशान करने वाले विचार आदमी को जितना निचोड़ते हैं, उतना

और कोई चीज़ नहीं, न श्रम, न स्त्रियाँ। लोग चिन्ता से दुबलाने लगे...उनके हृदयों में भय

उत्पन्न हुआ और उसने उनकी मज़बूत बाँहों को जकड़ लिया। विषैली गन्ध के कारण मरे

लोगों के शवों पर स्त्रियों का विलाप और भय से निःशक्त हुए जीवितों पर उनका रोना-कलपना

आतंक पैदा करता। और इस तरह जंगल में कायरतापूर्ण शब्द भनभनाने लगे - पहले

धीमे और दबे-दबे और फिर निरन्तर अधिक खुलकर...अन्त में वे दुश्मन के पास जाकर उसे

अपनी आज़ादी भेंट करने की सोचने लगे। मृत्यु के भय ने उन्हें इतना डरा दिया था कि

हर कोई ग़ुलाम की भाँति जीवन बिताने को तैयार हो गया था...लेकिन तभी दान्को आया और

उसने उन सबकी रक्षा की।

“दान्को उन्हीं में से एक सुन्दर जवान था। सुन्दर लोग हमेशा साहसी

होते हैं। और उसने अपने साथियों से कहा -

“‘केवल सोचने से राह की चट्टानें नहीं हट जातीं। जो कुछ करते नहीं,

वे कुछ

पाते नहीं। सोच और परेशानी में हम अपनी शक्तियाँ क्यों बरबाद कर रहे हैं? उठो,

जंगल

को चीरते हुए हम आगे बढ़ चलें - कहीं न कहीं तो इसका अन्त होगा ही -

हर

चीज़ का अन्त होता है! चलो, आगे बढ़ें!’

“लोगों की आँखें उसकी ओर उठीं और उन्होंने देखा कि वह उनमें सबसे श्रेष्ठ

है, क्योंकि उसकी आँखें शक्ति और जीवन से दमक रही थीं।”

“‘हमारी अगुवाई करो!’ उन्होंने कहा।

“और उसने उनकी अगुवाई की...

“सो दान्को उन्हें ले चला। वे उत्साह से उसके साथ चले, क्योंकि

उसमें उनका विश्वास था। रास्ता बड़ा विकट था! अँधेरा था, क़दम-क़दम पर

दलदल अपना सड़ा हुआ लालची मुँह बाये थी। वह लोगों को निगल जाती थी और पेड़ मज़बूत

दीवारों की भाँति राह रोक लेते थे। उनकी शाखाएँ कसकर एक-दूसरे के साथ गुँथी थीं और

साँपों की भाँति हर तरफ़ फैली हुई थीं उनकी जड़ें। हर क़दम आगे बढ़ने के लिए उन्हें

अपने रक्त और पसीने से क़ीमत चुकानी पड़ती। देर तक वे चलते रहे...जंगल अधिक घना होता गया और

लोगों की शक्ति क्षीण पड़ती गयी! और तब वे दान्को के खि़लाफ़ भुनभुनाने लगे। कहने

लगे कि वह निरा लड़का और अनुभवहीन है और जाने हमें कहाँ ले आया है। लेकिन वह उनके

आगे-आगे चलता रहा। उसके मन में किसी तरह की शंका और चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी।

“लेकिन

एक दिन तूफ़ान ने जंगल को घेर लिया और पेड़ों में आतंकपूर्ण सनसनाहट दौड़ गयी। और तब

इतना घना अँधेरा छा गया कि लगता था जैसे वे तमाम रातें एक साथ वहाँ जमा हो गयी हों

जो जंगल के जन्म से लेकर अब तक बीती थीं। और वे छोटे-छोटे लोग भीमाकार पेड़ों तथा

तूफ़ानी गरज के बीच चलते रहे। वे चलते जाते, भीमाकार पेड़

चरचराते, भयंकर गीत-से गाते और पेड़ों की फुनगियाँे के ऊपर बिजली चमकती,

क्षण-भर

के लिए एक ठण्डी नीली रोशनी जंगल को जगमगा देती और फिर उतनी ही तेज़ी से ग़ायब हो

जाती। लोगों के हृदय भय से काँप उठते। बिजली की ठण्डी रोशनी में पेड़ जीते-जागते

मालूम होते - अपनी गठीली लम्बी बाँहों को फैलाते और उन्हें गूँथकर घना जाल बिछाते -

से,

ताकि

ये लोग, जो अन्धकार की क़ैद से छूटने की कोशिश कर रहे थे, उसमें

फँसकर रह जायें। शाखाओं के घटाटोप में से भी कोई ठण्डी, काली और भयानक

चीज़ उनकी ओर घूर रही थी। बड़ा ही बीहड़ मार्ग था वह। और लोग, जो थककर चूर-चूर

हो गये थे, हिम्मत हार बैठे। लेकिन शर्म के मारे वे अपनी कमजोरी स्वीकार न करते

और अपना ग़ुस्सा तथा खीझ दान्को पर उतारते जो उनके आगे-आगे चल रहा था। वे उस पर

आरोप लगाते कि वह उनकी अगुवाई करने की योग्यता नहीं रखता - तो ऐसी हालत थी!

“वे रुक गये और उस काँपते हुए अँधेरे और जंगल की विजयोन्मत्त गरज के

बीच थकान तथा ग़ुस्से से बेहाल उन लोगों ने दान्को को भला-बुरा कहना शुरू किया।

“‘तुम कमीने और दुष्ट हो! तुम्हीं ने हमें इस मुसीबत में फँसाया है,’

वे

कह उठे, ‘इसके लिए तुम्हें अब अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे!’

“दान्को उनके सामने छाती तानकर खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला -

“‘तुमने कहा, “हमारी

अगुवाई करो।” और

मैंने तुम्हारी अगुवाई की। मुझमें तुम्हारी अगुवाई करने की हिम्मत है और इसीलिए

मैंने इसका बीड़ा उठाया। लेकिन तुम? तुमने अपनी मदद के लिए क्या किया?

चलते

ही रहे और अधिक लम्बे रास्ते के लिए अपनी शक्ति सुरक्षित नहीं रख पाये। भेड़ों के

रेवड़ की भाँति तुम केवल चलते ही रहे।’

“उसके इन शब्दों ने उन्हें और भी ज़्यादा भड़का दिया।

“‘हम तुम्हारी जान ले लेंगें! तुम्हारी जान ले लेंगे।’ वे

चीख़ उठे।

“जंगल गूँज रहा था, गूँज रहा था, उनकी चीख़ों को

प्रतिध्वनित कर रहा था। बिजली अँधेरे की चिन्दियाँ बिखेर रही थी। दान्को की नज़र उन

पर टिकी थी, जिनके लिए उसने इतना कष्ट उठाया था और उसने देखा कि वे दरिन्दे बने

हुए हैं। एक अच्छी-ख़ासी भीड़ उसे घेरे थी, लेकिन उनके चेहरों पर सद्भावना का कोई

चिह्न नज़र नहीं आ रहा था और उनसे किसी तरह की दया की उम्मीद नहीं की जा सकती थी।

तब उसके हृदय में ग़ुस्से की एक आग-सी धधकी, लेकिन लोगों के

प्रति दयाभाव ने उसे शान्त कर दिया। वह लोगों को चाहता था और उसे डर था कि उसके

बिना वे नष्ट हो जायेंगे। उन्हें बचाने और सुगम पथ पर ले जाने की एक महती आकांक्षा

की ज्योति उसके हृदय में जल उठी और इस महान ज्योति की तेज़ लपटें उसकी आँखों में

नाचने लगीं...और यह देखकर लोगों ने सोचा कि वह आपे से बाहर हो गया है और इसी कारण

उसकी आँखों में आग की प्रखर लौ थिरक रही है। वे भेड़ियों की भाँति चौकस हो गये -

इस

आशंका से कि वह अब उन पर टूट पड़ेगा और उसके इर्द-गिर्द और भी निकट आ गये ताकि उसको

दबोच लें और मार डालें। उसने उनके इस इरादे को भाँप लिया, जिससे उसके हृदय

की ज्योति और भी प्रखर हो उठी, क्योंकि उनके इस विचार से उसका दिल तड़प

उठा था।

“और जंगल अपना शोकपूर्ण गीत गाता जा रहा था, बादल गरजते जा

रहे थे और पानी ज़ोर से बरसता जा रहा था...

“‘लोगों के लिए मैं क्या करूँ?’ दान्को की आवाज़

बादलों की गरज को बेधती हुई गूँज उठी।

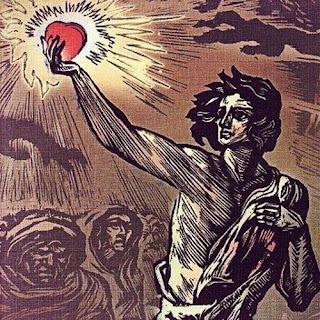

“और सहसा उसने अपना वक्ष चीर डाला, अपने हृदय को

नोचकर बाहर निकाला और उसे अपने सिर से ऊँचा उठा दिया।

“वह

सूरज की भाँति दमक रहा था, उसका प्रकाश सूरज से भी ज़्यादा तेज़

था। जंगल की गरज शान्त हो गयी और इस मशाल का - मानव जाति के

प्रति महान प्रेम की इस मशाल का - आलोक फैल चला। प्रकाश से अन्धकार के

पाँव उखड़ गये और वह काँपता-थरथराता हुआ दलदल के सड़े-गले गर्त में कूदकर जंगल की

अतल गहराइयों में समा गया। और लोग आश्चर्य के मारे बुत बने वहीं खड़े रह गये।

“‘बढ़ चलो!’ दान्को ने चिल्लाकर कहा और अपने जलते हुए हृदय को ख़ूब ऊँचा उठाकर

लोगों का पथ जगमगाता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ चला।

“मन्त्रमुग्ध

से लोग उसके पीछे हो लिये। तब जंगल एक बार फिर भुनभुनाने और अपनी फुनगियों को अचरज

से हिलाने लगा। लेकिन उसकी यह भुनभुनाहट दौड़ते हुए लोगों के पाँवों की आवाज़ में खो

गयी। लोग अब साहस और तेज़ी के साथ भागते हुए आगे बढ़ रहे थे - जलते हुए हृदय

का अद्भूत आलोक उन्हें अनुप्राणित कर रहा था। लोग मरते तो अब भी थे, लेकिन

आँसुओं और शिकवे-शिकायत के बिना। दान्को सबसे आगे बढ़ा जा रहा था और उसका हृदय

दहकता ही जा रहा था, दहकता ही जा रहा था!

“सहसा

जंगल ने उनके लिए रास्ता बना दिया, रास्ता बना दिया और ख़ुद पीछे रह गया -

मूक

और घना। और दान्को तथा वे सभी लोग सूरज की धूप और बारिश से धुली हवा के सागर मे

हिलोरें लेने लगे। तूफ़ान अब उनके पीछे, जंगल के ऊपर था, जबकि यहाँ सूरज

सोना बिखेर रहा था, स्तेपी राहत की साँस ले रही थी, वर्षा के

मोतियों में घास चमक रही थी और नदी सोने की तरह चमचमा रही थी...साँझ का समय था और

छिपते हुए सूरज की किरणों में नदी वैसी ही लाल लग रही थी जैसी लाल थी गर्म ख़ून की

वह धारा जो दान्को की फटी छाती से बह रही थी।

“वीर दान्को ने अन्तहीन स्तेपी के विस्तार पर नज़र डाली, स्वाधीन

धरती पर आनन्द से छलछलाती नज़र, और गर्व से हँसा। फिर ज़मीन पर गिरा और

मर गया।

“लोग तो ख़ुशी में मस्त और आशा से ओतप्रोत थे। वे उसे मरते हुए नहीं

देख पाये और न यह कि उसका वीर हृदय उसके मृत शरीर के पास पड़ा अभी तक जल रहा था। सिर्फ़ एक

सतर्क आदमी की ही दृष्टि उसकी ओर गयी और उसने डरकर उस गर्वीले हृदय को रौंद

डाला...चिनगारियों की एक फुहार-सी उसमें से निकली और वह बुझ गया...”

“यही

वजह है कि स्तेपी में तूफ़ान के पहले नीली चिनगारियाँ दिखायी देती हैं।”

(1894)

Story - Old Izergil

Maxim Gorky

I

These stories were told to me on the shore of the sea near Akkerman, in Bessarabia.

One evening, when our grape-picking was over for the day, the group of Moldavians with whom I had been working went down to the sea-shore, leaving me and an old woman named Izergil lying in the deep shadow of the grape-vines, silently watching the silhouettes of the people who had gone down to the shore merge with the blue shadows of night.

They sang and laughed as they went; the men were bronzed by the sun, they had thick black moustaches and curly hair that hung clown to their shoulders, and they were wearing short jackets and wide trousers tight at the ankle; the girls and women were gay, they had dark-blue eyes and graceful bodies, and their skins were as bronzed as the men’s. Their silky black hair hung loose and the warm breeze played with it, making the coins plaited into it tinkle. The wind flowed over us in a broad continuous current, but from time to time it seemed to come up against some obstacle, and then there would be a great gust that blew out the women’s hair, making it stream about their heads in fantastic manes. This gave them the appearance of strange creatures out of fairy-tales. As they went farther and farther away, the night and my imagination clothed them in increasing beauty.

Someone was playing a violin, a girl was singing in a deep throaty voice, bursts of laughter could be heard…

The air was heavy with the tang of the sea and the vapours rising from the earth, which had been drenched by rain just before nightfall. Even now tattered storm-clouds were meandering across the sky in odd forms and colourings – here they were vague, like columns of smoke, grey and ashen-blue; there they were mottled black and brown and as sharp as fragments of rock. And between them gleamed the tender night sky dotted with gold. All of this – the sounds and the smells, the clouds and the people – was sad and beautiful and seemed to be the introduction to a marvellous tale. It was as if everything had been checked in its growth and was dying. The sound of the voices faded away as they receded, becoming nothing but mournful sighs.

“Why did you not go with them?” asked old Izergil, nodding in the direction of the sea.

She had become bent in two by time, her eyes, once shining black, were now dull and rheumy. And she had a strange voice – it sounded as if her tongue were made of crunching bone.

“I did not wish to,” I replied.

“You Russians are born old. All of you are as gloomy as demons. Our girls are afraid of you. But you, my lad, are young and strong.”

The moon came up. Large, round and blood-red, it seemed to have emerged from the bowels of that steppe which had swallowed up so much human flesh and blood; this, perhaps, was why it was so rich and fertile. The old woman and I were caught in the lacy shadow of the leaves as in a net. Across the steppe, which extended to our left, flitted cloud shadows made pale and transparent by the blue moonshine.

“Look, there goes Larra!”

I turned to where the old woman pointed a crooked shaking finger and saw the shadows moving – there were many of them, and one, darker than the others, was travelling faster; it was cast by a wisp of cloud sailing closer to the earth and more swiftly than its sisters.

“There is no one there,” I said.

“You are blinder than me, an old woman. Look. Do you not see something dark fleeing across the steppe?”

I looked again, and again saw nothing but shadows.

“It is only a shadow. Why do you call it Larra? “

“Because it is Larra. A shadow is all that is left of him, and no wonder – he has been living for thousands of years. The sun has dried up his flesh and blood and bones and the wind has scattered them like dust. Just see how God can punish a man for his pride!”

“Tell me the story,” I said to the old woman, anticipating one of those delightful tales born of the steppe.

And she told me the story.

“Many thousands of years have passed since this took place. Far across the sea, in the place where the sun rises, is a land where a great river flows, and in that land every leaf and blade of grass casts a shadow large enough to protect a man from the sun, which pours down mercilessly there.

“That is how generous the earth is in that land.

“A tribe of powerful people once lived there; they tended their flocks and displayed great strength and courage in hunting wild animals, and they feasted when the hunt was over, singing songs and making merry with the maids.

“One day, during such a feast, an eagle flew out of the sky and carried off a black-haired maiden as lovely as the night. The arrows the men sent after the bird fell back on the ground without injuring it. And so the men set out in search of the maiden, but they could not find her. And in time she was forgotten, as everything on this earth is forgotten.”

The old woman drew a deep breath and grew silent. When she spoke in her crackling voice it was as if she were voicing the sentiments of all the forgotten ages embodied in the shades of remembrance dwelling in her breast. Softly the sea echoed the introduction to this ancient legend which may have had beginning on these very shores.

“But in twenty years she herself came back, worn and wizened, and with her was a youth as strong and handsome as she had been twenty years before. And when she was asked where she had been, she replied that the eagle had carried her off to the mountains and had lived with her there as his wife. This was their son. The eagle was no more; on feeling his strength ebbing he had soared high into the sky for the last time, and, folding his wings, had plunged to his death upon the jagged cliffs.

“Everyone gazed in amazement at the son of the eagle, and they saw that he in no way differed from them except that his eyes had the cold proud gleam of the king of birds. When they addressed him, he sometimes did not deign to reply, and when the elders of the tribe approached him, he spoke to them as their equal. This they took as an insult, and they called him an unfeathered arrow with an unsharpened tip, and they told him that thousands like him and thousands twice his age paid them homage and obeyed their commands. But he looked them boldly in the eye and said that there were no others like himself; let others pay them homage if they wished, but he had no mind to. Oh, then the elders were angry indeed, and in their anger they said:

“‘There can be no place for him among us. Let him go wherever he wishes.’

“He laughed and went where he wished: he went over to a fair maid who had been studying him intently, and he took her in his arms. And she was the daughter of one of the elders who had reproved him. And although he was very handsome, she thrust him away, for she was afraid of her father. She thrust him away and walked off, and he struck her mightily, and when she fell down he stamped upon her breast until the blood spurted out of her mouth as high as the sky, and the maiden gave a great sigh and writhed like a snake and died.

“Those who saw this happen were speechless with fear; never before had they seen a woman killed so brutally. And for a long time they stood there in silence, looking at her where she lay with wide-open eyes and blood-stained mouth, and at him who was standing beside her, standing alone, apart from everyone else, very proud – he even held his head high as if he were calling down punishment upon it. When at last people recovered from their surprise, they seized him and bound him and left him there, finding that to kill him now would be too simple and would give them little satisfaction.”

The night deepened and darkened and became filled with odd little sounds. The marmots peeped mournfully in the steppe, the grasshoppers whirred among the vines, the leaves sighed and whispered to one another, the disc of the moon, which had been blood-red, paled as it withdrew from the earth and poured its blue light down on the steppe more lavishly than ever.

“And then the elders gathered to decide on a punishment equal to such a crime. At first they thought of having horses tear him to pieces, but this seemed too mild; they thought of having each of them send an arrow into his body, but this, too, was rejected; it was suggested that they burn him alive, but the smoke of the fire would hide his sufferings from them; many suggestions were made, but not one of them satisfied everyone. And all the while his mother knelt silently before them, finding neither words nor tears to move them to pity. For a long time they spoke together, and at last one of their wise men said, after due consideration:

“‘Let us ask him why he has done this.’ “And they asked him. “‘Unbind me,’ he said. ‘I shall not say a word so long as I am bound.’

“And when they had unbound him he said: ‘“What would you have of me?’ – and his tone was that of a master to his slaves.

“‘You have heard,’ said the wise man.

“‘Why should I explain my actions to you?’

“‘That we may understand them. Listen, proud one: it is certain that you are to die; then help us to understand why you have done such a thing. We shall go on living, and it is important that we add to our store of knowledge.’

“‘Very well, I shall tell you, although perhaps I myself do not wholly understand why I did it. It seems to me that I killed her because she repulsed me. And I had need of her.’

“‘But she was not yours,’ they said to him.

“‘And do you make use of only those things which are yours? I see that each man has nothing but arms and legs and a tongue to speak with. And yet he owns cattle and women and land and many other things.’

“To this they replied that a man must pay for whatever he takes possession of – pay with his mind or his strength or even his life.

“He said that he had no wish to pay.

“When they had spoken to him for some time they saw that he considered himself above everyone else, that indeed he had no thought for anyone but himself. And they were horrified when they realized that he had isolated himself from the whole world. He had neither tribe nor mother nor cattle nor wife; nor did he wish to have any of these things.

“And, seeing this, they again discussed what might be a fitting punishment for him. But they had not spoken long before that same wise man, who until this moment had taken no part in the discussion, said:

“‘Wait. A punishment has been found, and a dreadful one it is. In a thousand years you could not think of anything to equal it. The punishment lies in himself. Unbind him and let him go free. That will be his punishment.’

“And then a wonderful thing happened. A bolt of thunder struck out of a cloudless sky. In this way the heavenly powers confirmed the decision of the wise man. Everyone accepted it, and, having done so, they went away. And the youth, who was henceforth named Larra, meaning the despised and rejected – the youth laughed at the people who had rejected him; laughed loudly on finding himself alone and as free as his father had been. But his father had not been a man, whereas he was. Yet he began to live as free as a bird. He stole cattle and maidens and anything else he wished from the tribesmen. They shot arrows at him, but they could not pierce his body, protected as it was by the invisible armour of the highest punishment. He was adroit, rapacious, strong and cruel, and never did he meet people face to face. He only saw them from a distance. Thus for a long time did he hover alone at the edge of human communities – for a long, long time. And then one day he crept close to a settlement, and when the people rushed out to attack him, he remained where he was and made not the slightest effort to defend himself. Then one of the men guessed his intention and cried out:

“‘Do not touch him! He is seeking death!’

“And the people stayed their hands, not wishing to kill him and thereby bring relief to one who had wronged them so. They stayed their hands and laughed at him. And he shuddered at the sound of their laughter, and he clutched at his breast, as if searching for something there. And suddenly he hurled himself at the people and threw stones at them. But they dodged his stones and did not throw a single one in return, and when at last, exhausted, he let out a cry of despair and threw himself down on the ground, they withdrew and stood watching him. They saw him struggle to his feet and pick up a knife someone had dropped in the scuffle and strike himself in the breast with it. But the knife broke in two as if it had struck upon stone. And again he threw himself down on the ground and beat his head against it, but the earth, too, withdrew from him, leaving a hollow where his head struck it.

“‘He is unable to die!’ cried the people in joy.

“And they went away and left him. He lay on his back gazing up into the sky, and he saw the black dots of mighty eagles soaring far, far away. And there was enough misery in his eyes to sadden the whole world. From that time to this he has been alone, at large, waiting for death. He does nothing but wander over the earth. You yourself have seen how like a shadow he has become, and like a shadow he will remain till the end of time. He understands nothing, neither human speech nor actions; he just goes on and on, for ever in search of something. He cannot be said to live, and yet he is unable to die. And there is no place for him among men. Just see what a man’s pride can bring him to!”

The old woman heaved a sigh, and once or twice she gave an odd shake of her head, which had fallen on her breast.

I looked at her. Sleep, it seemed, was overpowering her, and for some reason I felt sorry for her. She had ended her story in an exalted, admonishing tone, and yet I had detected a note of fear and servility in it.

The people down by the sea were singing, and singing in an unusual way. The tune was begun by a contralto, who sang only two or three notes before a second voice took it up from the beginning while the first carried it forward. A third, fourth and fifth voice joined in in the same way, and suddenly this same tune was begun by a chorus of men’s voices.

Each of the women’s voices was heard separately, and they were like streams of different colours tumbling down over rocks, leaping and sparkling as they rushed to join the rising swell of men’s voices, were drowned in it, darted up out of it, drowned it out in their turn, and again, one by one, separated themselves from the heavier stream and soared, clear and strong, into the heights.

The sound of the surf could not be heard for the singing.

II

“Have you ever heard such singing before?” asked Izergil, raising her head to give me a toothless smile.

“No, I have not. Not anywhere.”

“And you never will. We love to sing. Only a handsome race can sing well – a handsome race that is filled with love of life. We are such a race. Look, think you those people who are singing are not weary from the day’s labour? They laboured from sunrise to sunset, but now that the moon has risen they are singing. People with no interest in life would have gone to bed; but those who find life sweet are singing.”

“But their health —” I began.

“One always has enough health to last a lifetime. Health! If you had money, would you not spend it? Health is gold no less than money. Do you know how my youth was spent? I wove rugs from dawn till dusk, scarcely unbending my back. I, who was as full of life as a ray of sunlight, had to sit as motionless as a stone. Sometimes my very bones ached from sitting so long. But when evening came I ran off to embrace the man I loved. For the three months that my love lasted I ran to him and spent all my nights with him. Yet see to what a great old age I have lived! The blood in my veins was sufficient, it seems. How often I fell in love! How many kisses I gave and took!”

I looked into her face. Her black eyes were still dull; not even her memories could restore their shine. The moon poured light on her dry, cracked lips, on her sharp chin tufted with grey hair, and on her wrinkled nose that was curved like the beak of an owl. There were dark hollows where her cheeks had been, and in one of them lay a strand of grey hair that had escaped from under the red rag she had twisted round her head. A web of wrinkles covered her face, neck, and hands, and at every movement she made I expected this parchment-like skin to split and peel off, leaving a bare skeleton with dull black eyes sitting beside me.

Once more she began to talk in her cracked voice:

“I lived with my mother near Falmi, on the banks of the Birlat River, and I was fifteen years old when he came to our farm. He was tall and dark and graceful and very gay. He stopped his boat under our window and called out in a ringing voice: ‘Hullo! Can I get some wine and something to eat here?’ I looked out of the window, and through the branches of the ash-tree I saw the river all blue in the moonlight, and him standing there in a white blouse tied with a wide sash, one foot in the boat, the other on the bank. And he was rocking the boat and singing, and when he caught sight of me he said: ‘Just see what a fair maid lives here, and I knew nothing of it!’ – as if he knew all the other fair maids in the world. I gave him some wine and some pork, and four days later I gave myself to him. Every night he and I went boating together. He would come and whistle softly, like a marmot, and I would jump out of the window like a fish on to the river-bank. And off we would go. He was a fisherman from the Prut, and when my mother found out about us and beat me, he urged me to run away to Dobruja with him and even further – to the tributaries of the Danube. But I had grown tired of him by then – he never did anything but sing and make love. I found it boring. And just at that time a band of Hutsuls came roaming through these parts and they found sweethearts for themselves here. Those maids had a merry time of it! Sometimes one of the lovers would disappear, and his sweetheart would pine away, sure that he had been put in prison or killed in a fight, and then, lo and behold! he would drop out of a clear sky, alone or with two or three comrades, bringing rich gifts (they came by their riches easily). And he would feast with her, and boast of her to his comrades. And this would give her pleasure. Once I asked a girl who had such a lover to introduce me to the Hutsuls. Yet see, what was that girl’s name? I have forgotten. My memory has begun to fail me. But it happened so long ago, anyone would forget. Through this girl I met a young Hutsul. He was handsome. A red-head. Red hair and red whiskers. Flaming red. At times he was moody, at others tender, and again he would roar and fight like a wild beast. Once he struck me in the face. I sprang up on his chest like a cat and sank my teeth into his cheek. From then on he had a dimple in his cheek, and he liked me to kiss him on that dimple.”

“But what happened to the fisherman?” I asked.

“The fisherman? He stayed on. He joined their band – the Hutsuls. At first he begged me to come back to him and threatened to throw me into the river if I did not, but he soon got over it. He joined their band and found himself another sweetheart. They were both hanged together – the fisherman and my Hutsulian lover. I went to see them hanged. In Dobruja. The fisherman was deathly pale and wept when he went to his death, but the Hutsul smoked his pipe. He walked straight ahead, smoking his pipe, his hands in his pockets, one of his moustaches sweeping his shoulder, the other his chest. When he caught sight of me, he took the pipe out of his mouth and cried out: ‘Farewell!’ I wept for him a whole year. They had been caught just when they were ready to go back to their native mountains. They were holding a farewell party at the house of a certain Rumanian when they were captured. Just the two of them. Several others were killed on the spot and the rest escaped. But the Rumanian was made to pay for what he had done. His farm and his mill and his barns of grain were burnt to the ground. He was turned into a beggar.”

“Did you do it?” I hazarded a guess.

“The Hutsuls had many friends – I was not the only one. Whoever was their best friend did this in their memory.”

The singing on the sea-shore had ceased by this time, and no other sound but the murmur of the waves accompanied the old woman’s tale. Their murmur, restless and brooding, was fitting accompaniment to this tale of a restless life. Milder grew the night, deeper the blue of the moonshine, and softer the indefinable sounds of night’s invisible denizens whose clamour was drowned out by the increasing roar of the sea as the wind rose.

“And then there was a Turk I fell in love with. I was one of his harem in Scutari. For a whole week I lived there without minding it, but then I found the life tiresome. Nothing but women everywhere. He had eight of them. All day long they ate and slept and chattered nonsense. Or they quarrelled, and then they were like a set of cackling hens. The Turk was not a young man. His hair was almost white, and he was very rich and important. He spoke like an emperor. His eyes were black and straight – I mean they looked straight into your soul. And he was always praying. I first saw him in Bucharest. He was strutting about the bazaar like a king, looking very important. I smiled at him. That same evening I was seized in the street and brought to him. He traded in sandal and palm wood and had come to Bucharest to make purchases of some sort.

“‘Will you go away with me?’ he asked.

“‘I will indeed,’ I said.

“‘Very well,’ he said.

“And I went away with him. He was very rich. He had a son, a slim dark-haired youth of sixteen. It was with him I ran away from the Turk – ran away to Bulgaria, to Lom-Palanka. There a Bulgarian woman knifed me in the chest because of her husband or lover, I have forgotten which.

“For a long time after that I lay ill in a nunnery. A Polish girl, a nun, took care of me, and her brother, a monk from a monastery near Artzer-Palanka, used to come to see her. He kept wriggling round me like a worm, and when I got well I went off with him to Poland.”

“But wait: what happened to the Turkish boy?”

“Oh, him? He died. He pined away with homesickness, or perhaps it was love. He began to wither like a sapling that has too much sun. Just withered away. I remember him lying there blue and transparent as ice, yet consumed by the flames of love. He kept asking me to bend over and kiss him. I loved him dearly and kissed him a lot. Little by little he became so weak he could hardly move. He would just lie there and beg me, as if he were begging alms, to lie down beside him and warm his poor body. And I did. The minute I lay down beside him he would be all aflame. One day I woke up to find him stone-cold. He was dead. I wept over him. Who can tell? Perhaps it was I who had killed him. I was twice his age and very strong and vigorous, but he? – he was just a child.”

She sighed and crossed herself – I had not seen her do that before. Three times she made the sign of the cross, muttering something between her dry lips.

“So you went off to Poland —” I prompted.

“I did, with that little Pole. He was beastly and absurd. When he wanted a woman, he would rub up against me like a tom-cat, the honey oozing between his lips; when his desire was satisfied he would lash me with his tongue as with a knout. One day when we were walking along the bank of a river, he said something proud and insulting. Oh, I was angry! I seethed like boiling pitch. I picked him up like a baby – he was very small – and squeezed him until he went black in the face. Then I swung out and hurled him over the bank into the river. He gave a shout, and it sounded very funny. From the top of the bank I watched him struggling in the water, and then I went away and I have never seen him since. I was lucky in that respect: I never met my lovers after I had left them. It would be bad to meet them – like meeting the dead.”

The old woman grew silent. In my mind’s eye I saw the people her tale had conjured up. I saw her Hutsulian lover with the flaming-red hair and moustache calmly smoking his pipe as he went to his death. His eyes, it seemed to me, were a cold blue, and their glance was firm and intense. Beside him walked the dark-whiskered fisherman from the Prut. Loath to die, he was weeping, and his once merry eyes stared dully out of a face that had grown white in the anticipation of death, while his tear-drenched moustaches drooped mournfully at the corners of his twisted mouth. I saw the important old Turk who was no doubt a fatalist and a despot, and beside him his son, a pale delicate flower of the Orient, poisoned by kisses. And the conceited Pole, polite and cruel, eloquent and cold. And all of them now were but wan shades, and she whom they had kissed so ardently was sitting beside me, still alive but shrivelled with age – bloodless, fleshless, with a heart bereft of all desire and eyes bereft of their shine – almost as much of a shade as they themselves.

She continued: